为什么?陈麻花制作传统技艺先后被列为区级和重庆市级非遗项目,老板陈昌银更是公认的第四代传人,因此全国慕名而来的游客觉得它最“正宗”。据说,陈昌银的麻花生意每年利润上百万元。

事实上,国内几乎每一个旅游景点都有非遗元素的纪念品出售,甚至连路边摆摊的小贩都说卖的是非遗产品,自己是非遗传承人。在众多文化生意形态中,“非物质文化遗产”显然是一块金字招牌,因为“遗产”二字彰显的是稀缺性。

什么是非遗?根据《非物质文化遗产法》规定:非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。

2006年,国务院公布第一批国家级非物质文化遗产名录,在此后的十年时间里,各地争相申遗,掀起了一股“非遗热”。截至2016年9月,已经评定的国家级非遗代表性项目1372项,国家级非遗传承人1986人,省、市、县级非遗项目更是不计其数。

“非遗热”的背后,一方面是政府对文化遗产采取的抢救保护措施,以达到传承和发扬的目的。另一方面是民间试图通过“生产性保护”的方式,借助商业力量,对传统技艺进行合理开发和利用。

大风吹皱了一池春水,越来越多的非遗项目正在走出博物馆,借助生产和销售手段,从展览品变成消费品;越来越多的非遗传承人告别手工作坊的“自娱自乐”,朝着产业化、品牌化的模式过渡,想要把非遗做成一门大生意;各种以非遗为主题的博览会、表演、旅游体验、文创市集、手工艺场纷至沓来。据保守估计,非遗拉动的是一个千亿级市场。

那些在现代生活中濒临消失的传统,如今正以“非遗”之名,成为各路企业和资本眼中的金矿,并试图用商业手段进行一场救赎。

商业化这味药引

根据全国性非物质文化遗产普查结果来看,我国有近90万项非遗资源。但如此庞大、丰富的非遗资源,并非都具备商业开发价值。

马斌是湖南一家演艺公司的老板,经常策划、组织一些地方民俗类节目进行商业化演出。在一次考察中,马斌发现一种源于土家族祭祀仪式的舞蹈,是当地的非遗项目,于是便把会跳这种舞蹈的村民组织到城里参加商演。

跳到一半,观众大呼“难看”。尴尬的马斌付完演出费之后,连夜把村民送回老家,从此再也不提这个舞蹈。

曾经还有人想把非专业性的民间传说故事、谚语童谣包装成商业节目,引进到剧场。同样遭遇观众不买账。

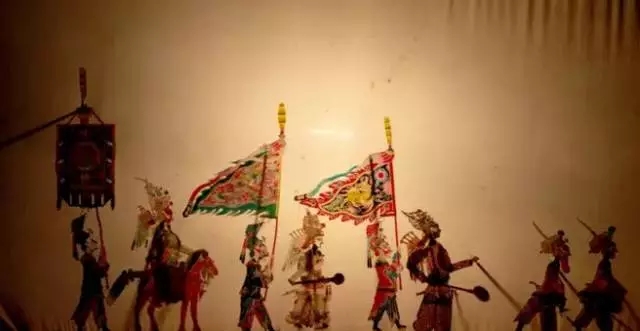

马斌们的失败在于,这类用于祭祀和迎神赛会的民间舞蹈类非遗,如侗歌、苗舞等,历史上并无商业传统,又因社会发展失去了生存土壤。如果只是简单粗暴地将其从原生态的土壤环境中抽离,强行包装成商演项目,很难符合现代观赏要求。

不是所有非遗项目都适合商业化这味药引。相比之下,大量美术、手工艺、中医中药、戏剧、曲艺、音乐类的非遗项目更具优势。他们都是在千百年的生产、加工、销售、治疗、表演中,借助商业的力量才流传至今。

那么,具备商业价值的非遗项目有哪些特征?

首先,具备市场基础。比如,传统戏剧、评书、相声等,历史上本来就是通过商演的方式“走市场”的。在现代消费环境下,找到新的流量入口相对容易。

由白先勇操刀的青春版昆曲《牡丹亭》从2004年起,已经上演近300场,并且场场爆满。白先勇团队主要动了关键的两刀,颇符合现在流行的“颜值”经济倾向,一是用现代舞台技术呈现传统戏剧;二是用年轻演员去吸引年轻观众,坚持高校巡演,培养未来的观演群体。

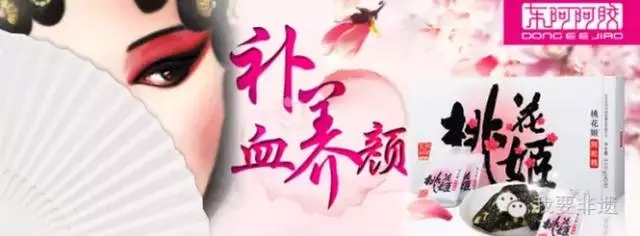

其次,本身就是商品。比如大量通过传统手工艺生产的器具、食品和药品。这类项目则需要从原来“高冷”的定位、单一类别中跳出,向大众消费品方向转型。

作为国家级非遗项目和中药传统生产工艺的代表,东阿阿胶的快消品策略以桃花姬阿胶糕最为典型。阿胶糕的定位本是滋补品,桃花姬则定位为女性白领的养颜零食。其体量与普通糖果一样大小,方便携带和食用,外包装带着浓郁的中国风,颜值颇佳。在营销方面,桃花姬在《甄嬛传》《女医明妃传》等热播影视剧中以宫廷滋补美容佳品的形象“出镜”,成功俘获一干爱美女性。

另一个类似的例子是马应龙。当年互联网上流传着“马应龙痔疮膏对黑眼圈有疗效”的偏方。马应龙借势在自己“八宝古方”基础上,研发出眼部护理品牌“瞳话”,并且借网络恶搞风潮好好地刷了一把存在感,甚至一度成为年度营销案例被研究。

对于已经被论证了具备商业开发条件的非遗,如何在当下蹚出一条市场接受度高的金光大道?

开发新的场景和用途,是很多非遗项目拓展市场的突破口。

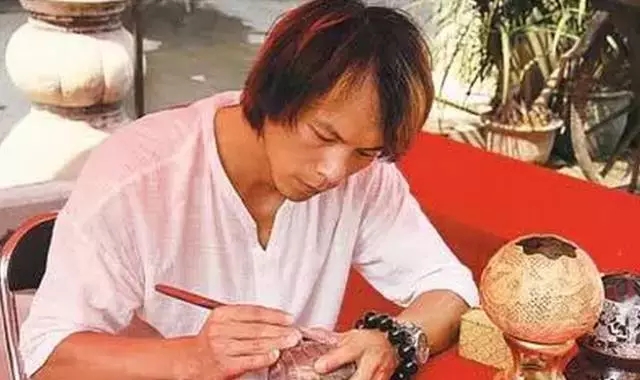

海南椰雕是国家级非遗项目,长期作为高档工艺品销售。由于缺乏创新,样式老旧,椰雕也面临着市场瓶颈。

椰雕非遗传承人吴名驹尝试把传统手工艺嫁接现代科技产品,设计出可以通过蓝牙、Wi-Fi连接移动设备的椰雕音箱。现在,吴名驹团队主打以椰雕为核心的创意商品生产,比如椰雕蜡烛、椰雕茶叶罐等,让原本只供欣赏的传统椰雕与现实生活产生了更多链接。

北京前门大街,是老字号的聚集地,内联升布鞋总店就位于其中。内联升千层底布鞋制作技艺是国家级非遗项目,具有160年的历史。但在年轻消费者唱主角的今天,内联升却利用生产IP衍生品布鞋,实现了品牌向年轻化的过渡。

比如,内联升与迪士尼合作,取得其授权,推出了迪士尼公主和米奇系列时尚布鞋,打中了年轻女性和儿童的“萌点”。一直以来,内联升布鞋以成年男性消费者居多,拿到了迪士尼的IP授权后,“老门脸”秒变小萝莉。今年,内联升还与动画电影《大鱼海棠》合作,推出中国风浓郁的“大鱼海棠”主题布鞋,迅速成为网红,线上开售不到一天,就全部售罄。

不只是内联升,大量非遗老字号都面临着品牌老化的困境。因此,找到适合自己的姿势和方式,向年轻化、时尚化转型,才是这类非遗品牌正确的玩法。

“非遗+旅游”是另一条活化路径。相较带有生产属性的手工技艺项目,民间音乐、舞蹈、传说、民俗等一些非生产性项目想走向市场,需要与一定的场景相结合,而旅游显然是一个不错的场景。

近年来,在政府的主导下,打造了许多与旅游相结合的非遗小镇、非遗体验馆、非遗传习基地等,但实际效果却差强人意。究其原因,很多项目并没有深度挖掘非遗特点,呈现形式雷同单一。这种“场景化”过于简单,自然留不住游客。

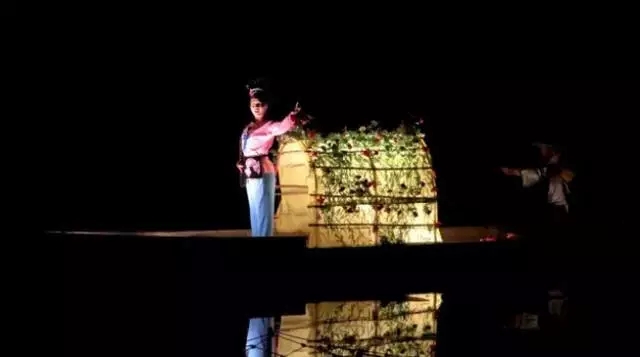

由张艺谋、王潮歌、樊跃等人打造的“印象系列”山水实景演出,就将非遗元素成功融入旅游场景,获得了巨大的商业价值。

以根据国家级非遗项目刘三姐歌谣改编的《印象刘三姐》为例,十余年间常演不衰,观众超过1 200万人次,获得了可观的经济收益。究其原因,第一,《印象刘三姐》冲出了实体剧院模式,把漓江山水打造成实景舞台;第二,演出把刘三姐的经典山歌、壮族民间风俗、生产生活方式等非遗元素组合创新,借助现代科技手段增强舞台效果,带给观众视听冲击;第三,聘请当地村民作演员,把他们的日常生活进行艺术加工后搬上舞台,保留了原生态。

之后,印象团队又把这套模式复制到《印象武隆》中,起用川江号子传承人,在山水间重现了川江号子这一国家级非遗项目。

“印象系列”的成功,引爆了国内旅游演艺的热情。各地纷纷打开自己的非遗“宝库”进行挖掘,邀请名导和演艺公司,打造了一系列实景演出。在近年来“井喷”的旅游市场中,这些实景演出大多取得了不错的商业回报。

事实上,与物质和自然遗产相比,非遗的特点在于它是活态,只有通过不断的生产和展现,其文化基因才能被传承,才能在人们的社会生活中产生商业价值。

当古老的传统与文化迎头撞上现代商业世界,非遗不可避免地开始拥抱现代技术、互联网、品牌和资本。传承之路并不平坦,但是,经由商业这扇打开的窗,或许可以看到那些古老的技艺在未来依旧生生不息。

匠心好物

-

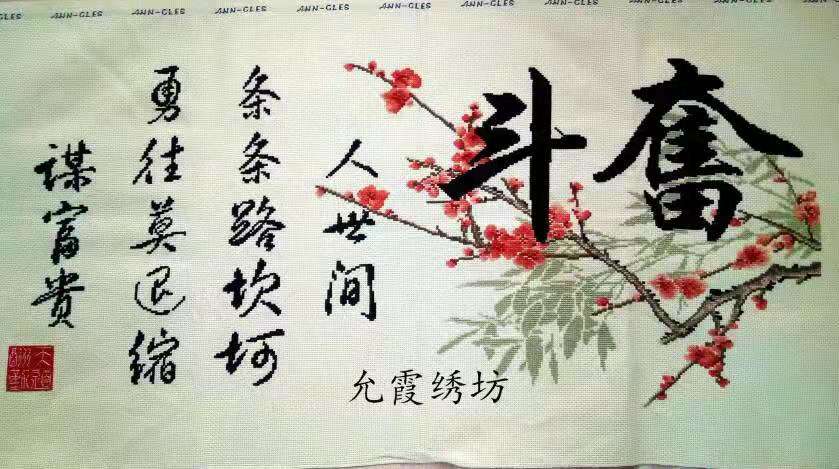

KS十字绣成品奋斗

¥ 528.00 -

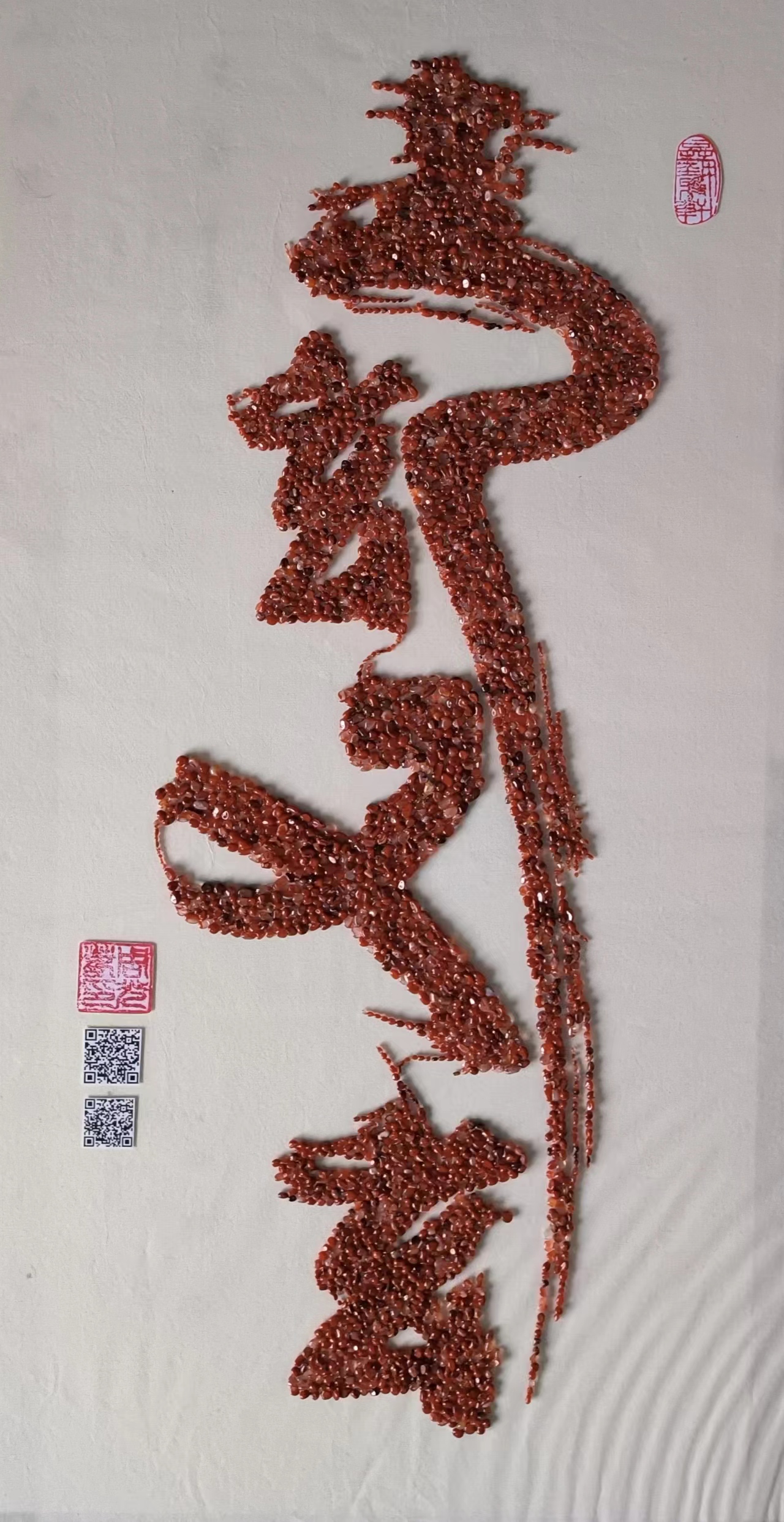

周氏豆画

¥ 5600.00 -

九龙鼻烟壶

¥ 36000.00 -

双玺陶瓷杯系列

¥ 5288.00 -

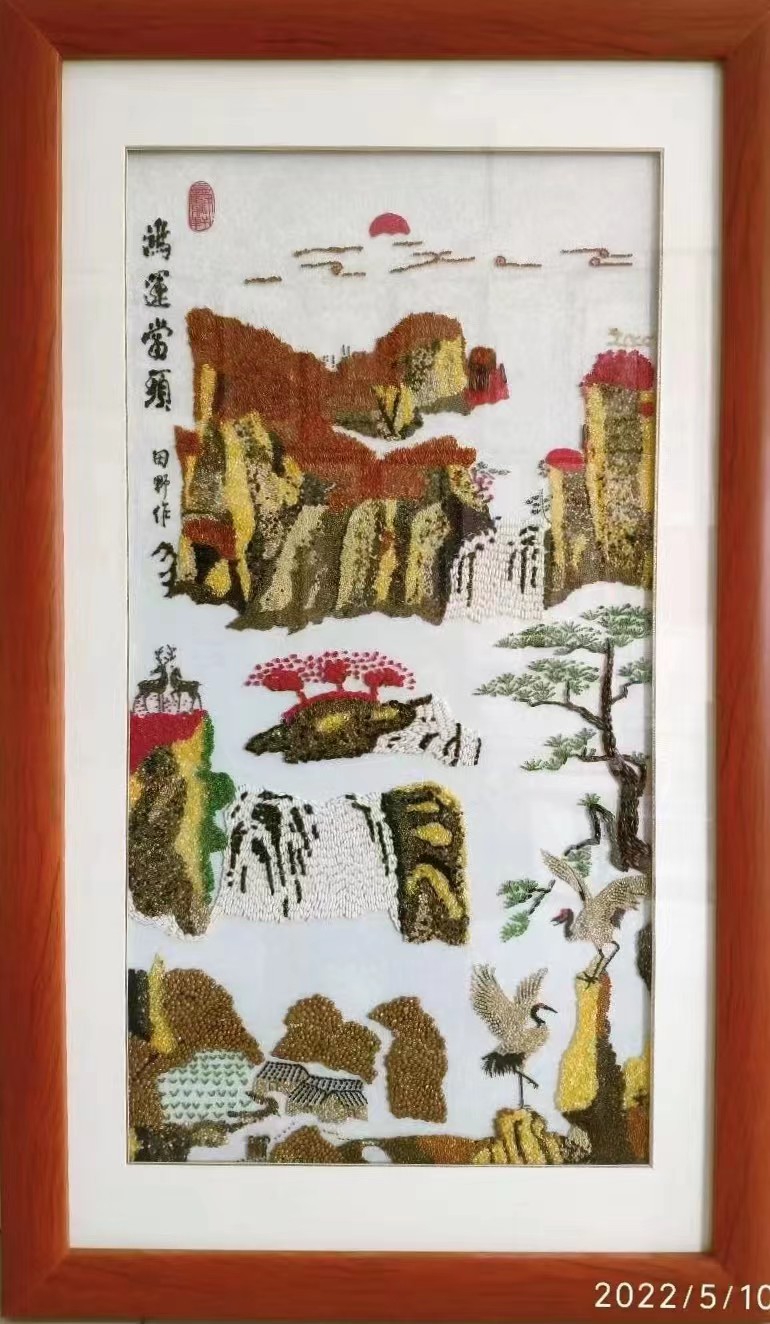

周氏豆画——五谷粮画

¥ 20000.00 -

同盛永舌尖上的中国章丘铁锅手工锻打无涂层炒菜锅不粘锅圆底轻音

¥ 399.00 -

晓阳春崂山红茶2020新茶青岛蜜香红茶茶叶原产地礼盒装250g

¥ 158.00 -

中华齐笔——红木花牛角毛笔套笔

¥ 568.00