颜庄位于莱(芜)新(泰)路之要冲。清末民初,商贾来往,匠人集散,成为当地一大集镇。经济的发达带来了文化艺术的活跃,当时的颜庄村民张凤旨、苗传美、刘俊田、杨春庆、姜庆乾等人酷爱民间艺术,时常聚在一起戏耍唱跳,自娱自乐,成为本村春节年关、迎神赛会活动的中心人物。经过多年的演练,他们逐步将乞丐的敲花鼓、艺人的打铜锣、卖鼠药者的耍旱伞、磨剪刀人的打夹板等技艺融为一体,演变成一种独特的歌舞说唱表演形式,由于以花鼓与铜锣为主要演出道具和伴奏乐器,故名花鼓锣子。

花鼓锣子的早期表演形式由三男二女(女由男扮)五名演员分别持花鼓、小钹子、手锣子、长板(美化后装有声响物)、雨伞等道具进行表演。演出时,锣鼓、唢呐开场演奏,演员上场即开始说唱表演,领舞者打腰鼓(武生扮相),还有打夹板与打伞者(丑角扮相)、打小镲与打锣者(为花旦扮相,男扮女装)。表演以喜庆欢乐为基调,多演唱风调雨顺、国泰民安、五谷丰登、六畜兴旺等内容。表演中有许多即兴成分,见景唱景、见物说物,时歌时舞,穿插进行,即兴性很强,并伴有翘胡子(调情)等滑稽可笑的动作,形式热烈欢快,并能穿插于龙灯,狮子舞、高跷队中配合演出。花鼓锣子的常用乐曲有“拜年歌”、“画扇面”等,曲调为鲁中民间小调,数板多以民间故事、历史传说、日常生活等为内容的唱词,富有浓郁的乡土气息和生活情趣。

花鼓锣子演出时演员彼此呼应、互相烘托、默契配合,舞蹈动作熟练优美,唱词活泼新颖,表达了人们企盼丰收、向往美好生活的强烈愿望,深受百姓的喜爱。建国后,各级政府十分重视“花鼓锣子”这一独特的民间艺术,1956-1976年间两次组织力量挖掘整理,多次参加了省级文艺汇演,获得许多奖项,成为“泰山国际登山节”开幕式表演及登泰山迎亚运接火种演出的一大亮点。九十年代“花鼓锣子”逐步走向全国,被收入《中国民族民间舞蹈集成?山东卷》。

匠心好物

-

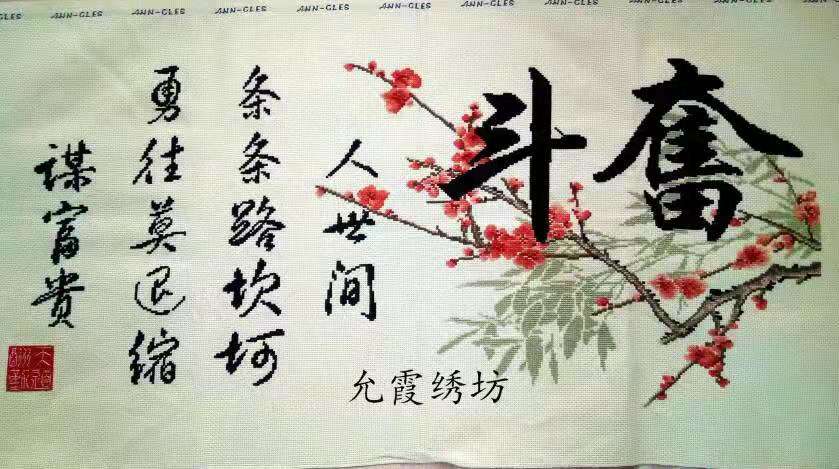

KS十字绣成品奋斗

¥ 528.00 -

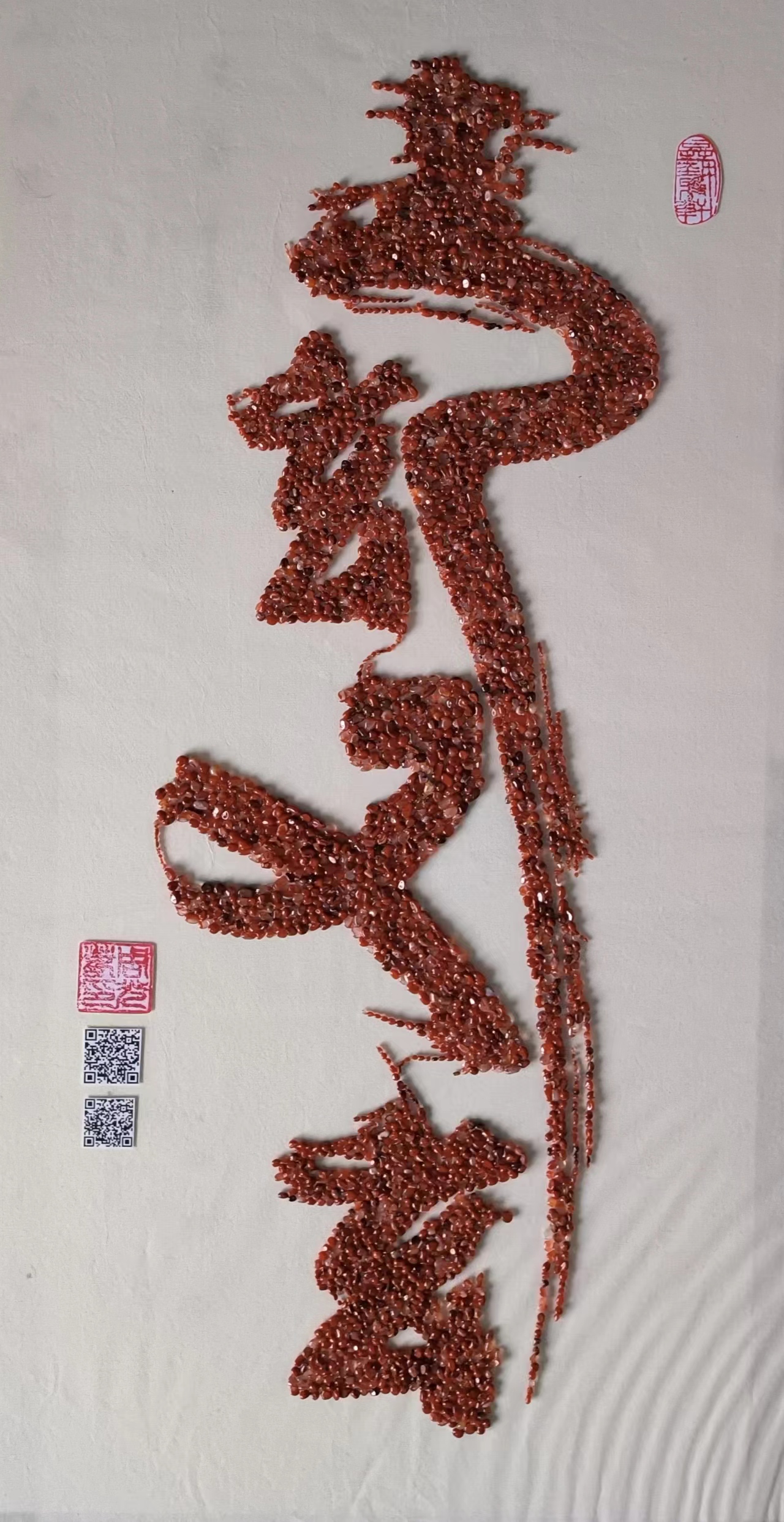

周氏豆画

¥ 5600.00 -

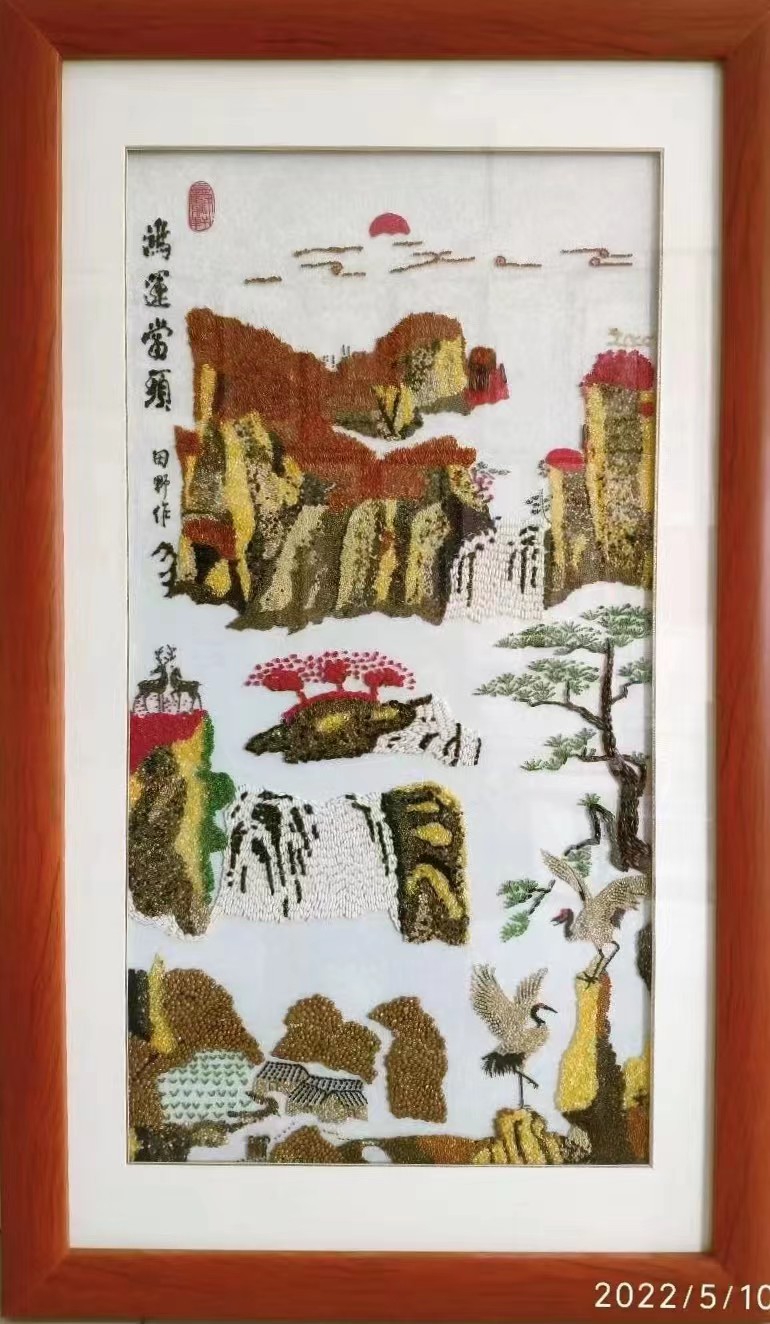

九龙鼻烟壶

¥ 36000.00 -

双玺陶瓷杯系列

¥ 5288.00 -

周氏豆画——五谷粮画

¥ 20000.00 -

同盛永舌尖上的中国章丘铁锅手工锻打无涂层炒菜锅不粘锅圆底轻音

¥ 399.00 -

晓阳春崂山红茶2020新茶青岛蜜香红茶茶叶原产地礼盒装250g

¥ 158.00 -

中华齐笔——红木花牛角毛笔套笔

¥ 568.00