第一站,一行人来到了石家画堂,考察国家级非物质文化遗产——扑灰年画。在这里,我们见到了高密扑灰年画研究会秘书长,同时也是高密扑灰年画的第六代传承人——石见亭。

在石见亭的介绍下,聚匠工作组了解到,扑灰年画是山东高密地区汉族民间年画中的一个古老画种,始见于明代成化年间,盛行于清代。从现有的资料看,现在中国只有高密一地存在这种年画,主要集中在高密北乡姜庄、夏庄一带三十多个村庄。所谓扑灰,即用柳枝烧灰,描线作底版,一次复印多张。艺人继而在印出的稿上粉脸、手,敷彩,描金,勾线,最后在重点部位涂上明油即成。

扑灰年画

扑灰年画是在写意国画的基础上成长起来,后来经高密北乡公婆庙村王姓人家发展创新,在文人画和庙宇壁画的基础上形成一种扑灰起稿,继以手绘,半印半画的年画。扑灰年画技法独特,以色代墨,线条豪放流畅,写意味浓,格调明快。扑灰年画多以仕女、胖娃、戏曲人物、神话故事、山水花卉为题材,深受民众喜爱。

石见亭演示“扑灰”

2006年,高密扑灰年画入选第一批国家级非物质文化遗产名录,古老的民间艺术又获得了新生。吕蓁立、吕红霞、王俊波、石建庭、王树花等等一批扑灰年画世家的传人在继承中创新,使这一古老的民间艺术再次发出灿烂的光辉。

告别石见亭,一行人前往聂鹏泥塑作坊,在这里见到了聂臣希。

聂臣希是国家级非物质文化遗产山东省高密市聂家庄泥塑的第21代泥塑传人,儿子“90后”聂鹏从小耳濡目染,从父学艺,于2007年创办了聂鹏泥塑作坊,这对“泥塑父子兵”专攻“泥老虎”泥塑,并在祖辈的传统方法中加入了创新元素,父子俩创作的“泥老虎”泥塑作品获得了中国首届农民艺术节金奖。

据悉,聂家庄泥塑起源于明代万历初年,距今已有400多年历史。原由山东高密聂家庄一户穷苦艺人从捏锅子花开始,经过民间艺人世代相传,发展成为现在的形、色、声、动俱佳的民间工艺品。到了清代康熙后期,由做“锅子花”向做泥娃娃、鸟、兽、虫、鱼等家庭观赏品和儿童玩耍的泥玩具发展。后来又有了专供欣赏的“条子人”如仕女、戏文人物等。嘉庆年间,聂家庄泥塑进入全盛期。不会动、不会叫、不会斗趣的“呆”玩具,这时已经会动、会叫、会斗趣。声形并茂的泥塑叫虎、叫狮、叫猴、叫鸡等也是在这时候出现的。

叫虎

造型优美,颜色干净漂亮是聂家庄泥塑的特点,彩绘更是泥塑的点睛之笔。看似简单的泥老虎,从开始挖土到最后成品需要几十道工序,不仅对土、制成的坯有要求,对画的技术、颜色的选择都很讲究。刷完粉子之后的泥老虎坯先上哪种色,后上哪种色,都有严格的规定。聂臣希说:“个头小的可能需要上五六遍颜色,30厘米的就要上十遍颜色,个头再大的为了保证好看颜色就要更加丰富。

聂臣希指导聂鹏上色

聂臣希说,“国家越来越重视民间文化,对我们民间艺人是极大的鼓励,为民间艺人对泥塑事业的发展增加了信心”。他希望通过开办这个家庭式作坊,来带动泥塑民间艺术的传承,让更多人了解并喜欢这项民间艺术,从而推动中国泥塑艺术在世界范围内的传播和发展。

接着,一行人前往拜访了省级非物质文化遗产高密菜刀的代表之一邵家刀的第十代传人——邵泽中。

邵泽中介绍,邵家祖辈以经营打制菜刀、镰刀等刃子活儿为生。“从17岁起就开始从事制刀了,到现在已经30个年头了。”

“能切大,能切小,一切切到海南岛;能切粗,能切细,一切切到意大利……”这是一段在高密市姜庄镇十里堡流传的关于高密菜刀的顺口溜。邵泽中告诉我们,高密菜刀具有刀背厚,刀身薄,刀刃锋利的特点,能砍断筷子粗细的铁条,并且刀刃一如既往锋利。一张纸用菜刀轻轻一下就被划开。正是真材实料的技艺,造就了高密菜刀的辉煌。

邵泽中告诉我们,目前,高密菜刀发展为锰钢和铬钢黑白两大类,有厨房用的直角大刀、圆角大刀、切骨刀等系列刀具;也有日常切水果用的大刀、小刀、直把刀等,有十几个品种的系列产品。作为民间传统制作工艺,“邵铁匠”菜刀在2007年被列入高密民间艺术瑰宝,2011年被评为山东省老字号,2010年被列入山东省非物质文化遗产名录,堪称“高密一绝”。

高密菜刀工艺第四代传承人邵泽中(左)持聚匠授权书与聚匠创始人陈峻(右)合影

通过此次调研,聚匠工作组对潍坊高密的扑灰年画、聂家庄泥塑、高密菜刀有了更深的了解,为下一步工作的展开提供了有力保障。

匠心好物

-

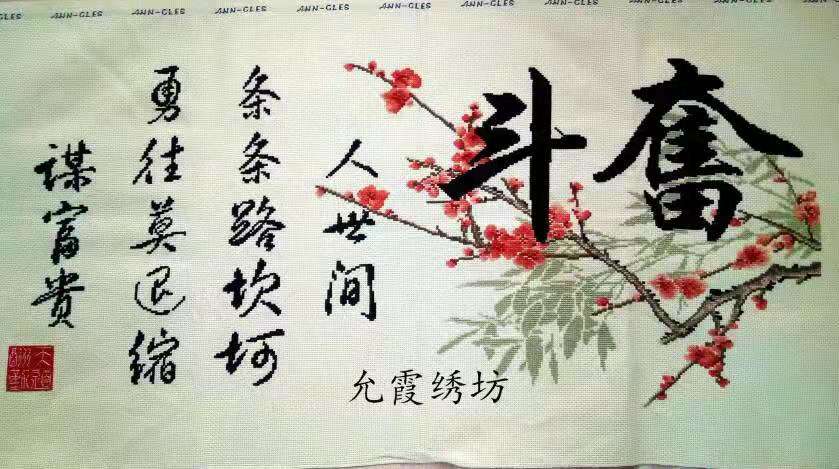

KS十字绣成品奋斗

¥ 528.00 -

周氏豆画

¥ 5600.00 -

九龙鼻烟壶

¥ 36000.00 -

双玺陶瓷杯系列

¥ 5288.00 -

周氏豆画——五谷粮画

¥ 20000.00 -

同盛永舌尖上的中国章丘铁锅手工锻打无涂层炒菜锅不粘锅圆底轻音

¥ 399.00 -

晓阳春崂山红茶2020新茶青岛蜜香红茶茶叶原产地礼盒装250g

¥ 158.00 -

中华齐笔——红木花牛角毛笔套笔

¥ 568.00