“山东非遗传习大课堂”——在口传心授中触摸非物质文化遗产 ——专访山东省文化馆馆长、山东省非物质文化遗产保护中心主任王衍良

12 人气 0 收藏 发布:2017-03-04

“山东非遗传习大课堂”——在口传心授中触摸非物质文化遗产

——专访山东省文化馆馆长、山东省非物质文化遗产保护中心主任王衍良

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,弘扬传承优秀传统文化,践行“非遗保护从娃娃抓起”的非遗保护理念,山东省文化馆(山东省非物质文化遗产保护中心)作为山东省非物质文化遗产保护、传承、发展最重要、最专业的阵地,将面向济南市中小学生,实施“薪火传承”计划,创办山东省最大的非遗体验基地——“山东非遗传习大课堂”。

在活动开始前,山东省文化馆(山东省非物质文化遗产保护中心)馆长王衍良接受了文化山东的专访,就“山东非遗传习大课堂”的开展、目的意义、近年来省非遗保护中心工作取得的成果和下一步非遗保护工作的计划等问题进行了回答。

文化山东:今年3月山东省文化馆(山东省非物质文化遗产保护中心)创办了“山东非遗传习大课堂”。为什么要举办这个课堂,希望通过“山东非遗传习大课堂”传习什么?“大课堂”未来的发展愿景是什么?

王衍良:我们创办“山东非遗传习大课堂”,首先是着眼于非遗自身规律,同时也是新的时代命题赋予的使命,当然,也是我们省非遗保护中心的职责所在。

首先,非物质文化遗产是世代相传的,传承是其发展的关键所在。如何理解“传承”?过去的非遗保护工作重点关注了传承人的保护,其实还有一部分潜在的传承人群,就是孩子们,让他们接触、了解、学习非物质文化遗产,激发其传承的兴趣,我认为这大有可为。

第二,弘扬传统文化是当今重要的文化命题。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中明确指出:“实施非物质文化遗产传承发展工程,进一步完善非物质文化遗产保护制度。”我们希望通过一些具体的措施,把中央弘扬传统文化精神落到实处。

第三,山东省非遗保护中心是省级非物质文化遗产保护专业机构,承担全省非物质文化遗产保护的具体工作,例如组织开展全省范围内的普查工作、指导保护计划的实施、进行非物质文化遗产理论研究、举办公益活动及人才培训等职能。结合省非遗保护中心的职能,积极贯彻文件精神,夯实传承这条非遗保护的主线,我们经过反复讨论,认为开展非物质文化遗产传习活动,是弘扬齐鲁优秀传统文化、推动非物质文化遗产传承与发展的有效形式,既符合非物质文化遗产的内在规律,又创新了传统文化惠及民生的路径。基于上述考虑,省非遗保护中心创办山东省最大的非遗体验基地——“山东非遗传习大课堂”,责无旁贷。

“山东非遗传习大课堂”活动计划每周在全省国家级、省级传承人中选择一位传承人,手把手地向参与活动的小学员传授非遗知识,并让其参与制作和演示,在口传心授中触摸非物质文化遗产,感受传统文化的当代魅力,每次活动结束后评选优秀作品,将参与“山东非遗传习大课堂”传习成果展演与展示活动。

3月4日,“山东非遗传习大课堂”要开展第一次课程了,我们选择了孩子们都很喜欢的泰山皮影戏,希望能有更多的小朋友逐渐认识和了解山东的非物质文化遗产。希望通过不懈努力,“山东非遗传习大课堂”可以有力助推非物质文化遗产的传承发展,成为我省弘扬优秀传统文化的响亮名片!

文化山东:山东省文化馆(山东省非物质文化遗产保护中心)在2016年为保护、宣传我省非物质文化遗产有哪些主要工作?社会反响如何?获得过哪些奖项?

王衍良:2016年,山东省文化馆(省非遗保护中心)以弘扬优秀传统文化为己任,以非物质文化遗产项目、代表性传承人保护为核心,深化非遗研究,继续搭建各种传承和展示平台,扩大对外文化交流,全面构建传承传播体系,不断巩固抢救保护成果,着力提高保护传承水平,非遗保护工作取得了显著成效。

一是实施国家级代表性传承人抢救性记录工程。国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作是列入《文化部“十三五”时期文化改革发展规划》的重要任务,也是我省非遗保护工作的主要任务之一。2016年,我馆完成了2015年度9个国家级传承人抢救性记录成果的自评估、初步验收工作及2016年度11个国家级代表性传承人抢救性记录工程的项目招标工作,实现了国家级代表性传承人抢救性记录工程的全面铺开和科学规范开展。

二是做好文化遗产日和非物质文化遗产月组织工作。“文化遗产日”和“非物质文化遗产月”是两个重要的非物质文化遗产节日,也是宣传、展示我省非物质文化遗产保护成果的重要契机。我们精心策划,认真筹备,完成了以非遗助力精准扶贫成果展、山东省非物质文化遗产精品展、振兴传统工艺展为主要内容的山东省庆祝“第十一个”非物质文化遗产系列活动和以“一方水土一方人”文艺晚会、山东省传统工艺精品展演展示、2016元宵节灯谜会为主要内容的“非物质文化遗产月”系列活动。这些系列活动形式多样,内容丰富,全方位展示我省非物质文化遗产的独特魅力和非遗保护传承取得的丰硕成果,扩大了非遗的社会影响力,使保护非遗理念更加深入人心。

三是非物质文化遗产保护研究取得阶段性成果。一是高质量地撰写完成了中共山东省委党史研究室、山东省改革开放实录课题办公室的课题《山东省非物质文化遗产保护历程及启示》。该课题被列入省委省政府的《改革开放30实录》(山东卷)。这是我省第一次科学总结十年来非遗保护工作历程及启示,为深入开展我省非遗保护工作打下理论基础。二是撰写出版国家出版基金项目非物质文化遗产记忆档案专著《曹州面人---何晓铮》。出版后,受到业界的肯定,产生较大影响。2016年,山东省非物质文化遗产保护中心获中国测绘地理信息学会科学技术奖优秀地图作品裴秀奖单位,1人次获文化部青年拔尖人才称号,3人次荣获编撰成果奖。

四是组织非物质文化遗产项目对外交流活动,反响热烈。2016年,我馆先后组织我省优秀的非物质文化遗产项目和传承人走进美国、泰国、新加坡、奥地利和台湾等国家和地区开展展览、展示、传承等活动。特别是我馆承办的“精彩非遗闹新春--山东非物质文化遗产展演”台湾行活动,是近年来历时最长、项目传承人最多、影响最为广泛的鲁台非物质文化遗产交流活动,加强了鲁台在保护与传承中华非物质文化遗产领域的交流与合作,增进了台湾民众的中华文化认同。山东非遗参加“欢乐春节”埃及行文化交流活动获“2015年度山东省非物质文化遗产保护十大亮点”。通过这些对外展览、展示和文化交流活动,向世界传播展示了我省优秀的非物质文化遗产。

五是深化非遗保护数字化工作,为地方数据库与国家数据库对接,实现非遗资源科学化管理和共建共享奠定了重要的基础。

文化山东:山东省文化馆(山东省非物质文化遗产保护中心)2017年有哪些非遗保护工作计划?

王衍良:2017年,省非遗保护中心将继续保护、传承、传播优秀传统文化。

一是继续做好国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程。我们将全面、真实、系统地记录代表性传承人掌握的非物质文化遗产知识和技艺,为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资源。

二是做好《山东省省级非物质文化遗产名录图典》系列丛书的编撰出版工作。《山东省省级非物质文化遗产名录图典》丛书是一套全面系统介绍已列入山东省省级非物质文化遗产名录项目的系列丛书,是中英双语的非遗普及丛书,已成为公众了解我省非物质文化遗产资源的重要窗口,也是海外尼山书屋的必备用书。

三是做好我省非物质文化遗产宣传工作。除了创办山东非遗传习大课堂,我们将以文化遗产日和文化遗产月系列活动为契机,让非遗走进公众生活,让公众触摸到非遗。

四是推动非遗对外交流活动,扩大齐鲁优秀传统文化在世界的影响力。

文化山东:山东省非物质文化遗产的保护工作已经走过十年历程。新形势下,您认为山东省非物质文化遗产的保护工作将如何继续深入开展?

王衍良:风雨十载,初心不改。山东省非物质文化遗产保护工作已过十载,这十多年间,山东省非遗保护中心在省文化厅的领导下,结合我省实际,认真贯彻非物质文化遗产保护工作的方针、原则,大胆探索,积极进取,做了大量卓有成效的工作。

2004年至2009年这五年间,以2004年10月山东省文化厅和山东省财政厅联合下发《关于实施中国民族民间文化保护工程的通知》为开端,以2005年12月山东省人民政府办公厅下发《关于贯彻国办发【2005】18号文件做好我省非物质文化遗产保护工作的通知》为标志,我省非物质文化遗产保护工作正式实施。这五年中,构建起我省非物质文化遗产保护工作基础框架:建立非物质文化遗产保护工作机构,建立一支高素质的非物质文化遗产专业保护队伍;建立非物质文化遗产普查制度、非物质文化遗产四级名录保护体系和非物质文化遗产传承传播机制,为全面深化非物质文化遗产保护工作奠定坚实基础。

2010年至今,坚持以项目和传承人为抓手,持续推进保护工作规范化建设。以省级以上名录项目为保护重点,制定下发《山东省省级非物质文化遗产名录保护考核复评管理办法》;推进传承机制建设,完善传承人评审、考核、管理与帮扶机制;出台《山东省非物质文化遗产条例》,使非物质文化遗产保护有法可依,逐步走向科学化、系统化、法制化保护阶段。

经过全省非遗保护工作人员的不懈努力,十年非遗保护工作硕果累累:一大批珍贵、濒危的非物质文化遗产项目得到有效抢救和保护;形成科学的非物质文化遗产保护体系。建立了项目、传承人、传习所、生产性基地、生态保护区“五位一体”非遗保护传承体系,并强化重新认定、退出机制等动态管理的工作机制;合理利用非物质文化遗产保护成果成效显著。一方面通过非物质文化遗产项目展演丰富群众文化活动内容,用非物质文化遗产保护成果促进文化事业的繁荣;另一方面,各地以非物质文化遗产保护成果为载体的文化产业活动和项目呈现出蓬勃发展的良好势头,有的已经成为当地的支柱产业,如潍坊风筝会、杨家埠木版年画等。

刚才对十年来我省非物质文化遗产保护工作历程和成就的回顾,其实也是我国非遗保护事业全景的缩影,我们从中总结了一些经验,例如立法保护是非物质文化遗产保护的根本保证、重视专家指导和人才建设是非物质文化遗产保护关键、加大财政投入是非物质文化遗产保护的基本保障、加强宣传教育是提高全民保护意识的有效措施。这些经验是否属于过去,无法应对今后新形势对非遗工作的考验吗?“以古为镜,可以知兴替”,我认为,这仍是新形势下我省非遗保护工作的重要保障,今后非遗工作的深入开展,仍需要以这些指导思想为基础。

与此同时,新时期我省非遗保护工作也需要看清形势、与时俱进、理顺思路、稳扎稳打。过去两年是我国十二五、十三五规划交替时期,国家各项事业的发展政策密集频仍。这一新语境中,我省非遗工作面临着如何读懂政策的同时,正确应对传承后继乏人、项目如何发展、创新如何落实、法治化保护如何推进等新挑战。时代命题不断刷新,我省非遗保护工作者应胸怀“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”的意志力和判断力,坚守不变的发展规律,调整变化的工作内容。

我想可以从以下几方面着手:首先,打好“宣传牌”。我认为,宣传仍是下一阶段山东非遗保护工作的重心。新时期山东非遗宣传要入眼、入心、入行,要把《公约》精神、国家非遗政策、山东省非遗政策相结合,以《山东省非遗条例》为重点,重视传统媒介、新媒体、自媒体的结合,以活动的形式深入寻常百姓家。

其次,深入推进生产性保护工作,着重考虑传统技艺类项目,拓宽非遗项目的市场边界,增强自身的自我造血能力。

第三,做好弘扬优秀传统文化时代背景下非遗的传承工作,保持和扩大传承人群。大部分非遗项目是群体成员共享的遗产,主要通过集体传承和持续性再创造得以存续和发展。因此,今后的传承工作要打破保护传承人的固有框架,通过多种形式的活动不断发现、保护潜在的传承人群。

第四,继续深化理论研究,在此基础上真正实现非物质文化遗产保护工作的规范化。非遗保护工作的规范化建设是功在当下、利存千秋的工程,而标准制定的基础是来自田野的理论研究,是尊重文化多样性前提下的操作指南。目前我们对我省很多项目的研究都还有深入的空间,下一步需要充分动员高校及其他性质的研究机构,联合民俗学、经济学、艺术学、文化人类学等多种学科的研究力量,推动我省非遗保护工作规范化建设。

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”,我们非遗保护工作者有胆有识,定可胜任新时期的非遗保护工作。

匠心好物

-

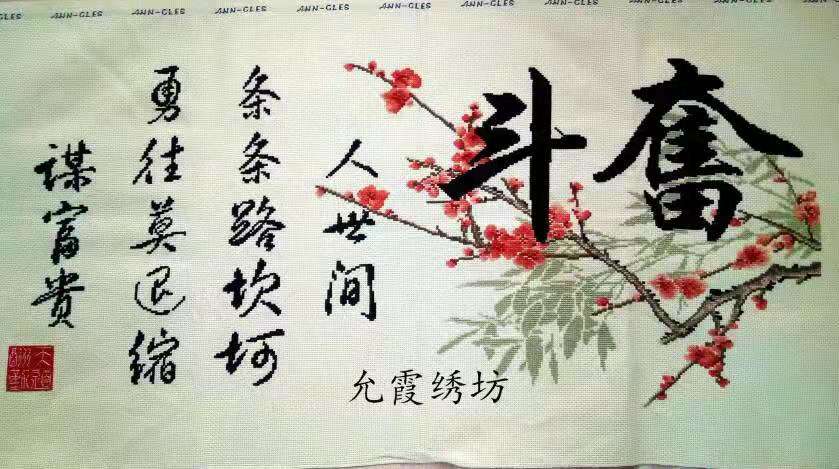

KS十字绣成品奋斗

¥ 528.00 -

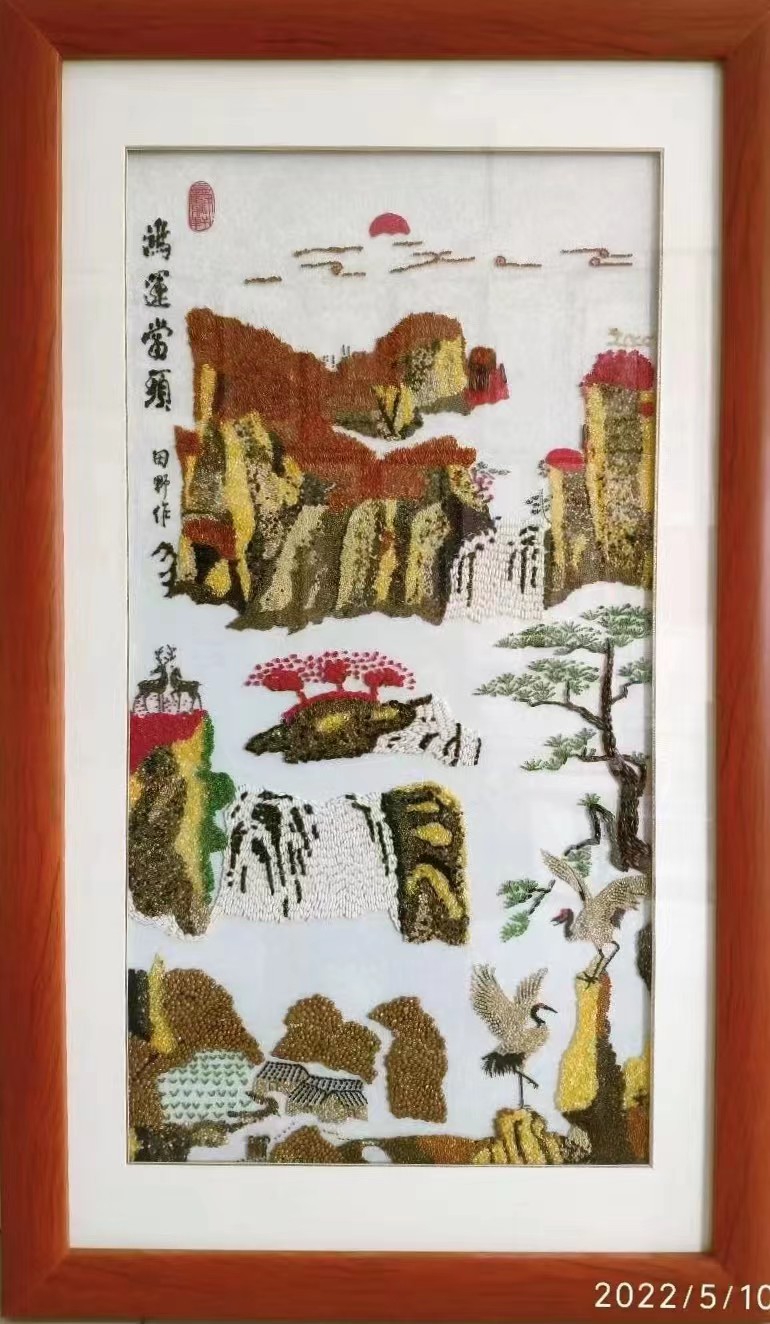

周氏豆画

¥ 5600.00 -

九龙鼻烟壶

¥ 36000.00 -

双玺陶瓷杯系列

¥ 5288.00 -

周氏豆画——五谷粮画

¥ 20000.00 -

同盛永舌尖上的中国章丘铁锅手工锻打无涂层炒菜锅不粘锅圆底轻音

¥ 399.00 -

晓阳春崂山红茶2020新茶青岛蜜香红茶茶叶原产地礼盒装250g

¥ 158.00 -

中华齐笔——红木花牛角毛笔套笔

¥ 568.00