天已阴了下来

导航也出了问题

一直在提示掉头

而我们在临沂的高架桥上已经来回转了3圈

— 1 —

绕了一大圈之后在下午两点钟,我们终于赶到了密氏正骨传承人——密华山老师那里。

“密氏正骨,始于1776年”刚一踏入密氏骨科,迎面便看见这几个大字。黑色素朴的墙上,这几个字安静沉默,似乎在静静诉说着密氏正骨膏药的传承与历史。空气中淡淡萦绕的中草药味道,让我们因为着急赶路而浮躁的心瞬间平静了下来。

密华山老师,密氏中医正骨膏药第九代传承人,我们在沂蒙寻找到的第三位临沂市非遗项目传承人。“这是我们密氏中医正骨膏药的创始人——文惠密公”密老师指着墙上 悬挂的一副工笔人物画像向我们介绍着,而墙上正中间,是一副题着“文惠密公碑”五个字的石碑拓文。

“我们现在在网上主要是做微商销售,大部分客户都是回头客,而且我们在临沂已经有好几十个代理商了。”在询问密氏膏药的发展现状时,密老师面带微笑平静地回道。密氏膏药现在获得的成绩似乎丝毫没有对他造成什么影响,在他的身上,有的只是二百多年中医世家积淀下来的沉稳与内敛。

— 2 —

在与密老师交流过后,我们驱车准备沿高速前往下一站。此时已经依稀有雨滴落下,路边的树木被大风撕扯得东倒西歪,天也迅速暗了下来。

下雨了,在还没有离开临沂市区的时候,雨点便哗的砸了下来。雨刷已经开到了最大频率,车外温度接近零度,车窗上全都是雾气,为了安全起见,我们不得不降低车速前行。虽然隔着玻璃已看不清窗外的景物,但我们的目的地很明确。下一站,郯城县。

下午四点多,四人一车抵达郯城县,此时雨已经停了,大风。

刚来的临沂的时候因为天气很好,所以我们的衣着都稍微偏单薄。天暖和还好,可是因为刚下完雨,又加上有大风,几乎每个人都被冻得嘴唇发紫。咬咬牙,冷也不说冷。就这样四个人瑟瑟发抖地来到了郯城文化馆。幸好徐磊馆长的一杯热茶,唤回了我们快要冻丢的知觉。

(左起:聚匠网李明新、省非遗保护中心卞辉、郯城县文化馆徐磊馆长、杜天龙馆长)

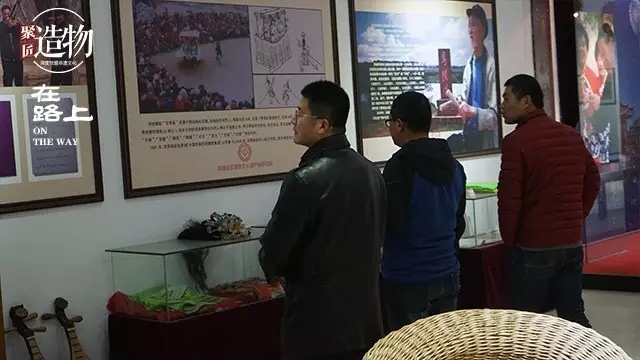

在来郯城之前,临沂市李馆长已经事先通知过徐馆长我们的来意,因此没有过多寒暄,我们便直奔主题。而徐馆长对于郯城非遗项目的情况也很是了解,在介绍过郯城非遗项目之后,便与杜天龙馆长带我们参观了郯城县非遗博物馆。不同于临沂市非遗博物馆的精致,郯城县非遗博物馆的展品给人更多的是一种朴拙的感觉。

— 3 —

下午五点半,我们来到了位于郯城县郯马路的水成馨苑,为了保证我们能顺利找到非遗传承人,杜馆长、郯城县非遗中心办公室刘林主任特意驱车为我们带路。而这里是郯城县非遗项目——虎头帽传承人张梅老师的工作室。

因为工作室刚搬过来,我们只能看到张梅老师的部分作品。

两张不大的展示台上,各种样式的虎头帽狮头帽整齐地摆放在上面。“这些虎头帽都是照着老一辈人传下来的图案样子做的,因为只有这样做出来的虎头帽才是最传统最原汁原味的。”工作室中,张老师摸着虎头帽上的图案和我们说着,“你看,这些都是我一针一线自己亲手缝出来的,还有这些虎头鞋也是。”

( 左起:聚匠网李明新、省非遗保护中心卞辉、虎头帽传承人张梅老师 、郯城县文化馆杜天龙馆长、

郯城县非遗中心办公室刘林主任、聚匠网韩亚青)

看着眼前生趣可爱的虎头帽,红绿相间中,似乎穿越时光回到了几十年前。眼前是屋后高高的草垛堆,几个头戴虎头帽的孩童在欢笑玩闹着......在机器制造、机器生产充斥了我们生活的时候,张老师却坚持用一针一线缝制着一个又一个虎头帽。我们不知道下次再见到张老师会是多久之后,但我们知道,我们不会是最后一次见到虎头帽。

从张老师的工作室出来,已经是傍晚时分。寒风呼啸中,我们站在因下过雨而气温骤降的郯城,车辆来来往往,我们依旧在路上。

— 4 —

3月2日,晴,一车七人,目的地:挂门笺传承人张乃苍老师家。

昨日在徐馆长以及杜馆长的介绍下,我们根据郯城县非遗项目的情况,连夜制定了今天的寻找路线。因为今天光上午就要走四五个地方,所以早上在匆忙吃完早饭之后,我们便跟随杜馆长、刘主任的车开始了今天的行程。

不同于临沂市市区的非遗项目,郯城县的非遗项目传承人基本都是分散在各个村镇里,也就是说我们每去一个传承人那里,就要驱车从这个村镇去另一个村镇。仅容两车并行的乡间水泥路,车平稳得往前行驶着。一路沿白马河前行,路两边都是高大成林的银杏树。

“可惜现在不是秋天,如果你们秋天来的话,景色可好看了,地上厚厚的一层都是金黄色的银杏叶。”看着车窗外光秃秃的银杏树,杜馆长遗憾地说着。虽然此时没能看到郯城遍野金黄的美景,但是看着窗外一片片的银杏树,我们还是感叹着如果现在是秋天的话,此时景色该有多美。

从水泥路到乡间的土路,车在各个村镇之间不断穿行,连接各个村的,是一块块的农田。一路循水前行,乡间的小路两边尽是绿油油的小麦。因年岁过长,行道树都已呈苍翠之色。呼吸着乡间的空气,瞬间感觉连日赶路的疲劳也消减了许多。

“前边那个村就是了”,刘主任指着小路尽头的那个村庄对我们说道,车进村了。因为路况不好,加之村中小路偏窄,车只能一点一点往前蹭。在拐了几次弯之后,车停在了一扇铁门前,这就是挂门笺传承人张乃苍老师的家。

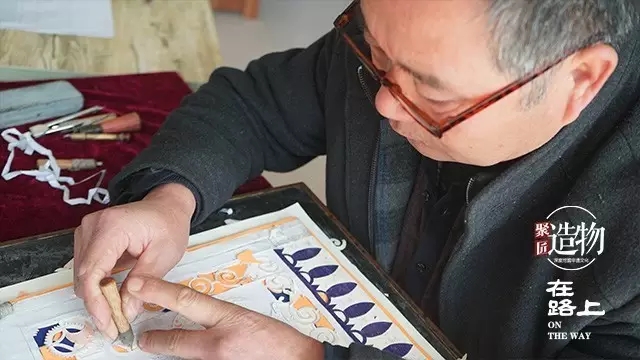

此时正值上午,天气正好。阳光透过玻璃窗照在窗前的一方桌子上,那是张老师的工作台。几把大小不一的刻刀,一沓正在刻着的挂门笺,一个老花镜,一把纸捻子,这就是张老师工作的日常。屋中悬挂的“浩然正气,树中国梦”的大幅挂门笺,是张老师为响应习主席号召特意刻的。

— 5 —

从马头镇张老师家出来,我们便直奔港上镇。接下来我们要去寻找的是国家级非物质文化遗产木旋玩具的传承人——樊继美老师。很遗憾因为樊继美老师去临沂参加活动不在家中,我们未能采访到他。

但既然来了,总得看看木旋玩具再走吧,不然简直太可惜了。而在郯城具有代表性的木旋玩具制作人还有一位樊森老师,于是我们直接决定去樊森老师家。

两边一片片的都是银杏树,车每走一会便能见到银杏树场,路上来来往往的多是拉着银杏树的车,有三轮电动车,也有四轮货车。一条马路,一侧是润泽木工厂,一侧是老苹果园农家乐,而这些都是樊老师自己的产业。

木工厂里,樊老师手里拿着厂里组装完成的木旋小猴玩具告诉我们:“这些都是国外定制的,每个价格在80欧元左右。你别看它的样子很创意很时尚,它也是木旋玩具的一种。”

“什么是‘非遗’?‘非遗’就是怎么把一块木头变成一个猴子,而不是直接把这个东西拿过来,直接拿出来的东西那是文物。用传统的手艺,现代的机器,做出最精致最符合审美的东西,这就是‘非遗’!”作为一个在零几年就参加过非遗博览会的民间技艺传承人,樊老师对于非遗有着自己的独特见解。

非遗从来就不是单纯的传承,在需求及审美已不同于过去的时代,对于大多数的民间传统技艺,或许创新才是最好的传承!

— 6 —

如果说对于木旋玩具来说,创新是更好的传承,那么对于木版年画来说,最传统最原汁原味的木版年画或许更能勾起我们对过去那个年代的记忆。

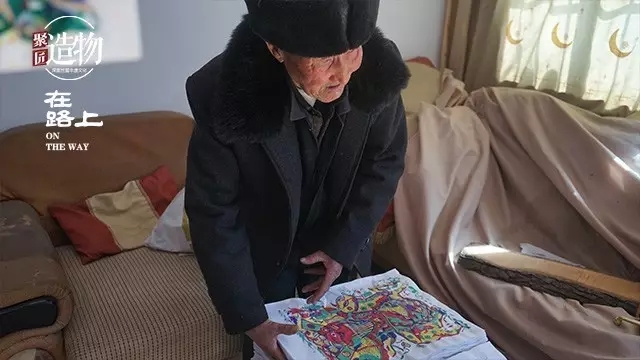

离开港上镇,下午一点多我们驱车来到胜利镇,寻找郯城木版年画第18代传承人——张丙爱老师。这个时间乡亲们都已经吃完午饭了,阳光甚好,三三两两的村民坐在家门口晒太阳。

一栋简单的农家院,院子里一只狗,一只羊,一屋子正在晾晒的木版年画,这就是张老师家。一碗碗色彩各异的颜料,一张张还未印刷的宣纸,坐在院子里正在晒太阳的老奶奶(张老师的母亲),还有拿着烟袋咧着嘴笑的老爷爷(张老师的父亲),在这里,似乎时光也变得很慢很慢。

本来想要看一下张老师是如何印制木版年画的,但是在听到张老师说这木版年画一印就是整整一沓的纸,一旦开始印了就得一口气印完的时候,我们放弃了这样的想法。

“就算吃饭也得靠后,得先把这一沓纸都印完再干别的!”张老师指着架子上的一沓纸对我们说道。一定要干完才能去干别的,这就是这些民间匠人对待自己技艺最真实的态度。

匠心好物

-

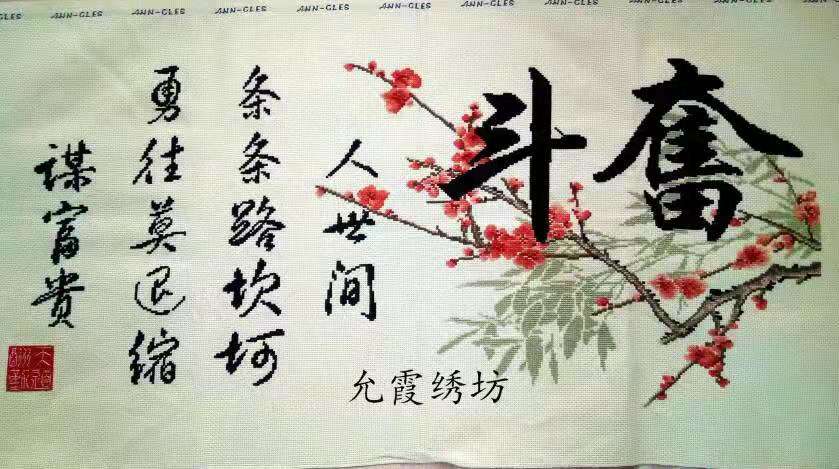

KS十字绣成品奋斗

¥ 528.00 -

周氏豆画

¥ 5600.00 -

九龙鼻烟壶

¥ 36000.00 -

双玺陶瓷杯系列

¥ 5288.00 -

周氏豆画——五谷粮画

¥ 20000.00 -

同盛永舌尖上的中国章丘铁锅手工锻打无涂层炒菜锅不粘锅圆底轻音

¥ 399.00 -

晓阳春崂山红茶2020新茶青岛蜜香红茶茶叶原产地礼盒装250g

¥ 158.00 -

中华齐笔——红木花牛角毛笔套笔

¥ 568.00