对于我们来说,龙舟,早已是一份久远的记忆。只有每年端午节来临的时候,我们才会恍然地将它记起。

当鞭炮阵阵、龙舟飞驰、百舸争流渐渐远去,不再被大众熟悉,我们年轻的一代也渐渐丢失了那份对传统文化的热爱与赤诚。与之相伴的是,造船厂这个行业也走向了萧条。

不过,在东莞市中堂镇,年近90的冯怀女还一直在坚守这个行业。他说:“我不干了,那些想划龙舟的人,该去找谁啊?”

在这个浮华的、快节奏的时代,单调的工作、微薄的收入、不被尊重的社会地位等等,太容易就让我们告别一份工作一种职业。而冯怀女却毫不计较这些,他一个人坚守着一个行业,他不但是中国最后一个“船王”,也是这个时代最难得的“奢侈品”。

国家级龙舟制作技艺传承人 冯怀女

14岁那年,冯怀女开始跟着父亲学习造船。因为从小就耳濡目染,他对龙舟有一种特别的情愫,年纪轻轻的他如有神助,很快摸索出门道。在他19岁的时候,就已经成为了当地小有名气的船匠,还被请到香港去帮大船厂造船。那个香港船厂的老板非常器重他,一直不让他回广东,后来,家人亲自去香港才把他接回来。

在讲述这段经历的时候,他语气里带着一份惋惜。他说:“当时若是没有回来,就在香港自己开一个船厂,说不定一切都不一样了,毕竟那里新鲜的东西很多,变化快,进步也快。”

转眼间,今年,冯怀女86岁了。当年的翩翩少年,已是耄耋老人。眼花了,耳聋了,走路也费劲了。采访中,他说的最多的一句话是:“我有点聋,听不见你说什么。”尽管年岁逐增,生意也渐渐冷清。有时甚至门庭冷落,无人问津。但每天他都会准时地赶往中堂镇,那里有他的家业——大东向冯氏造船厂。

1988年时,他拿出所有的积蓄开了这家造船厂,近4千平方米的厂房,一砖一瓦都是他赚的钱盖起来的。迄今为止,已有300多只龙舟从他的船厂出去。这里也曾历经热闹与繁华,工人最多的时候有几十人。然而,时过境迁,当我们再次踏进这里的时候,它似乎成了一个尴尬的存在。

孤独的老人,空空荡荡的船厂

老人也不懂现在的人为什么不爱划龙舟了?人们每年依然要过端午节,依然要吃粽子,却很少有人愿意下水去划龙舟了。除了水乡地区的人们每年依然会坚持龙舟比赛,绝大部分中国年轻人甚至连龙舟都没见过。老人说:“短短几十年,龙舟的生意越来越不好做了,这几年几乎没有订单了。”起初是跟着他学手艺的徒弟们一个个离开了。后来,几个儿子也另谋他路了,只有冯怀女一直在坚持着。

他内心里始终有份执念:“如果不能做自己喜欢的事情,活着还有什么意思,况且我又不会做别的。”人们都称他为非遗传承人,在大家都习以为常地等着他和他的手艺一起老去的时候,他却用满腔热情捧出一片真心,让我们看到了年轻和不屈。

冯怀女没有上过学,也不识字。但他却能精准地造出每一条龙舟,基本不用尺量,全凭双手感觉,凿出来的孔眼距离,几乎分毫不差,他说:“做龙舟是从龙骨开始的,每一个环节都很关键,一环扣着一环。”他制作的龙舟尺寸准确,用料上乘,船形流畅,行舟阻力小。石龙国际龙舟邀请赛上,1至5号船都是他做的。

冯怀女说,他一辈子就是靠着做龙舟养活了3个儿子、4个女儿。这中间起起伏伏,多少人换了营生,换了城市,甚至换了姓名,只有他一辈子做着自己喜欢的事,从不觉得没落与丢脸。

21世纪可能还会出现千千万万个风云人物,但不会再有一个冯怀女了。大家都说他是“最后的造船人”,但冯怀女不愿听到“最后”二字,像是时刻提醒他,这手艺要绝了,像是在他心尖上划拉。

他说他还有很大的能量,只要还有人愿意下订单,他都会毫不犹豫地去做。哪怕只有一份订单,他也会全力以赴,做最好的船。

人这一生能做好一件事,就很了不起。

匠心好物

-

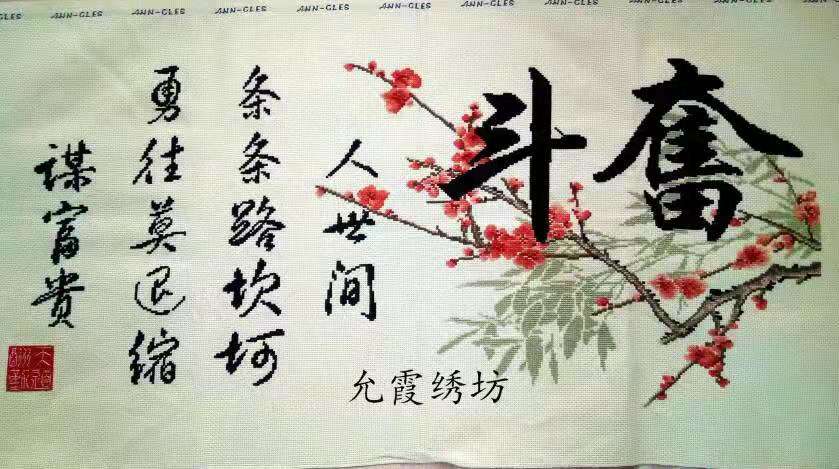

KS十字绣成品奋斗

¥ 528.00 -

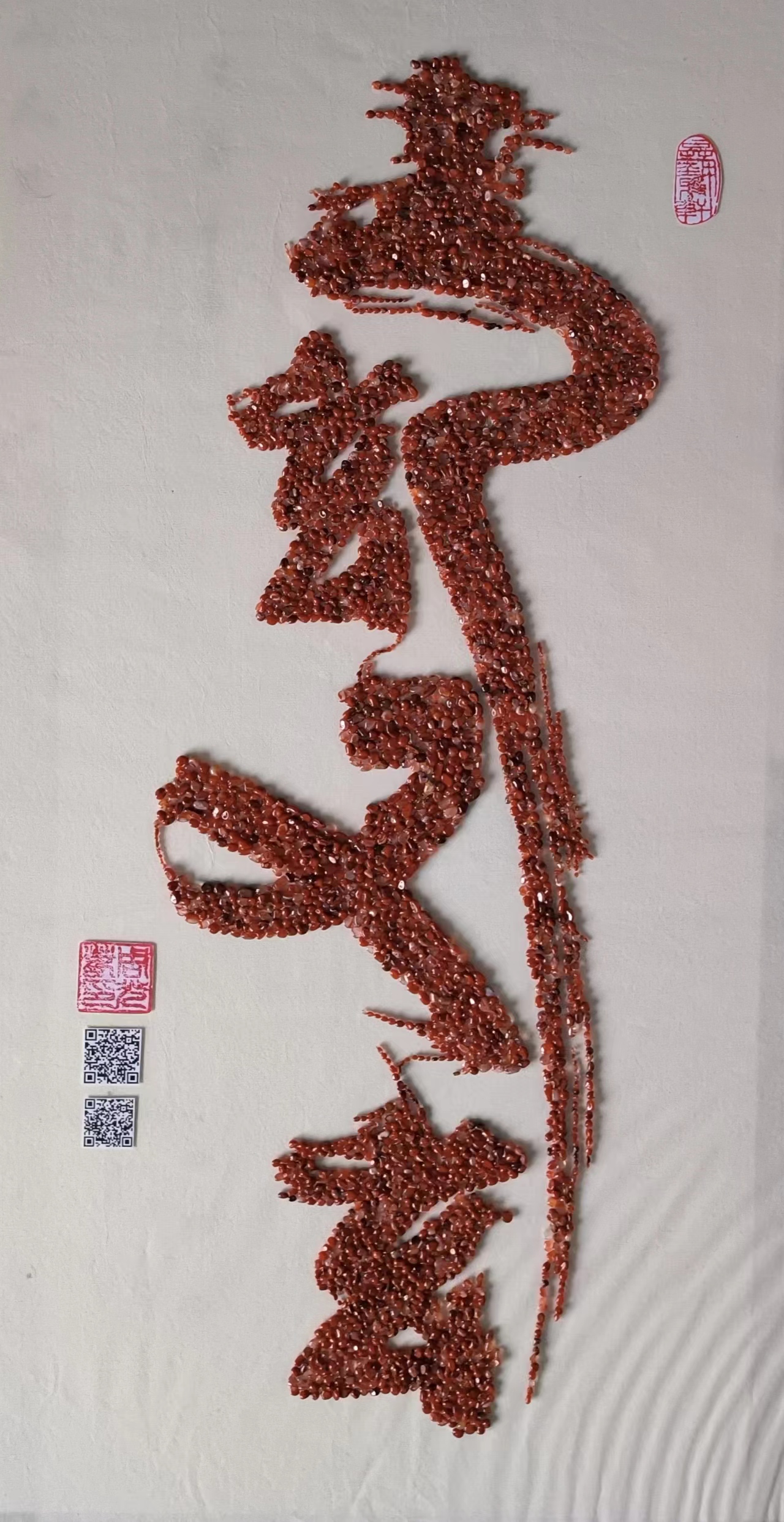

周氏豆画

¥ 5600.00 -

九龙鼻烟壶

¥ 36000.00 -

双玺陶瓷杯系列

¥ 5288.00 -

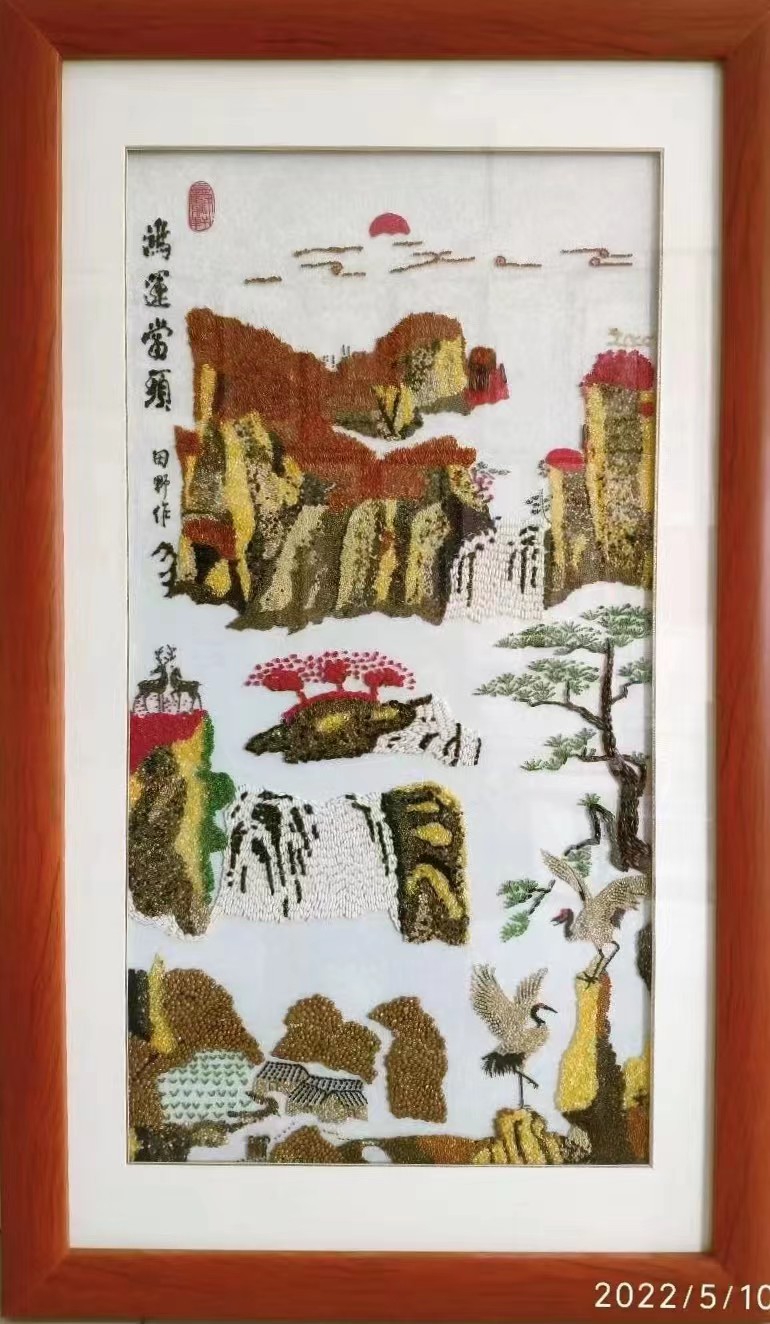

周氏豆画——五谷粮画

¥ 20000.00 -

同盛永舌尖上的中国章丘铁锅手工锻打无涂层炒菜锅不粘锅圆底轻音

¥ 399.00 -

晓阳春崂山红茶2020新茶青岛蜜香红茶茶叶原产地礼盒装250g

¥ 158.00 -

中华齐笔——红木花牛角毛笔套笔

¥ 568.00