那小小的手扎灯笼上

绘的红的是花,绿的是叶

红绿相间中

我仿佛看到了儿时元宵节时

手中拎着的纸灯笼

手扎的灯笼,是童年的记忆

小时候过元宵节,最想要的便是一个灯笼,那灯笼得精致,还得比别的小伙伴的大。但过去的灯笼都是纸糊的,再精致也不过是纸上多画几株花草。

再大一些的时候,开始流行带有音乐的电子灯笼,每到元宵节晚上,拎着这样一个灯笼出去便觉得特别神气。

但当年岁渐长,过了再拎着灯笼过元宵的年龄的时候,最怀念的,却是儿时那种最简单的纸糊灯笼,不用多精致,也不要多大。

细苇条做成的骨架,外面糊上一层薄纸,用毛笔蘸上红黄绿蓝各种颜色,在纸上简单绘上三两朵花,中间再固定上半截蜡烛......只要有这样一个简简单单的纸糊灯笼,便足够了。

但就是这样简单的手扎灯笼,而今却再难寻到。

· 割把芦苇,扎个灯笼 ·

秋季的一个下午,趁着天还不冷,我们一行四人来到了滨州市惠民县一个名叫张大官村的村子,村中有位擅制手扎灯笼的老手艺人,名叫张洪斌,这次我们就是来看张老老爷子做灯笼的。

从村中的一条水泥路拐进一条砖铺的小路之后,没走两步便是张洪斌家了,这几天他正在准备扎灯笼用的苇条。

做手扎灯笼的芦苇得先泡上一天一夜才能用,因此他得早早提前备好。

当我们来到张洪斌家的时候,他刚巧回家,得知我们来的原因,他急着把之前做好的手扎灯笼拿给我们看,“这几天苇条刚泡好,还没开始做呢,我给你们拿之前做好的看看”,说着他便转身出了屋。

· 一年少过一年的扎灯笼艺人 ·

30多年以前,张大官村的男女老少几乎人人都会做手扎灯笼,每到收完麦子之后,家家户户都忙着割芦苇做手扎灯笼。

然而几十年过去,村边的芦苇年年长得茂盛,做灯笼的村民却一年比一年少。

“干这个就得能吃苦,忙的时候都得早上4点起床,吃完早饭就开始编,要一直编到夜里11点多。”自家院里,张洪斌一边整理着正在水中泡着的苇条,一边抽空说道,“这些苇条都是我自己割的芦苇做的,不用花钱,也没啥成本”。

像张洪斌这样手艺熟练的老手艺人,小的灯笼一天能做五六十个,大的一天也就做一个,一个灯笼卖几块钱,一年也就能卖几千块钱。

因为做手扎灯笼太累,许多年轻人都选择外出打工,现在村中还在做的,就只剩张洪斌在内的十几户人家了,而且基本都是六十多岁的老手艺人。

· 扎个灯笼忆童年 ·

手扎灯笼的制作其实并不复杂,把割来的芦苇挑拣破成苇条之后,再泡上一天一夜之后就可以开始扎灯笼了。

泡好之后的苇条不仅结实不易断而且韧性极好,手艺好的老人,扎出来的灯笼不仅匀称而且耐看。而张洪斌那一手扎灯笼的绝活可是远近闻名,每年还不到元宵节,便早早有来找他定灯笼的。

“扎灯笼这个有啥难的,就是做的熟练呗”,院子里,张洪斌边坐在小马扎上扎着灯笼示范着,边笑着说道。

“就是压一挑一嘛”,他边抬头和我们说着话,那手边在芦苇间穿梭翻飞。那双手似是长了眼睛,自己在苇条间来回穿梭。没多会,一个灯笼骨架便成了型。

骨架做好了之后糊上玻璃纸,再用毛笔蘸上事先调的颜料,往上画上几个老式花样子,红的是花,绿的是叶。红绿相间中,我仿佛看到了童年元宵节时,手中拎着的纸灯笼......

匠心好物

-

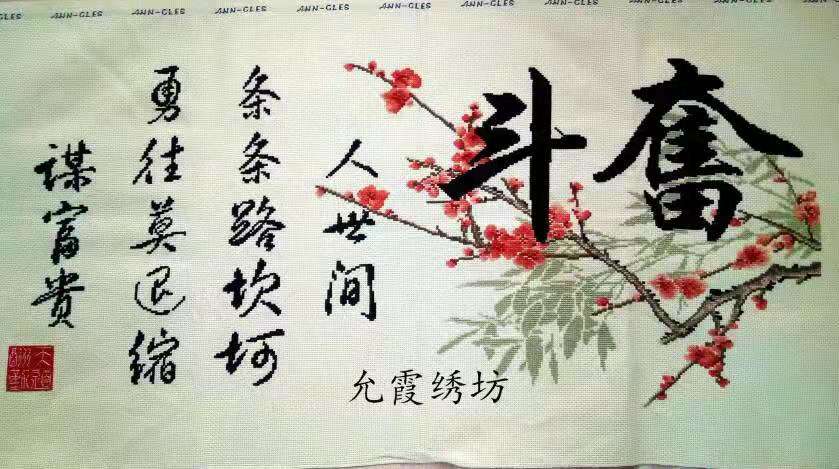

KS十字绣成品奋斗

¥ 528.00 -

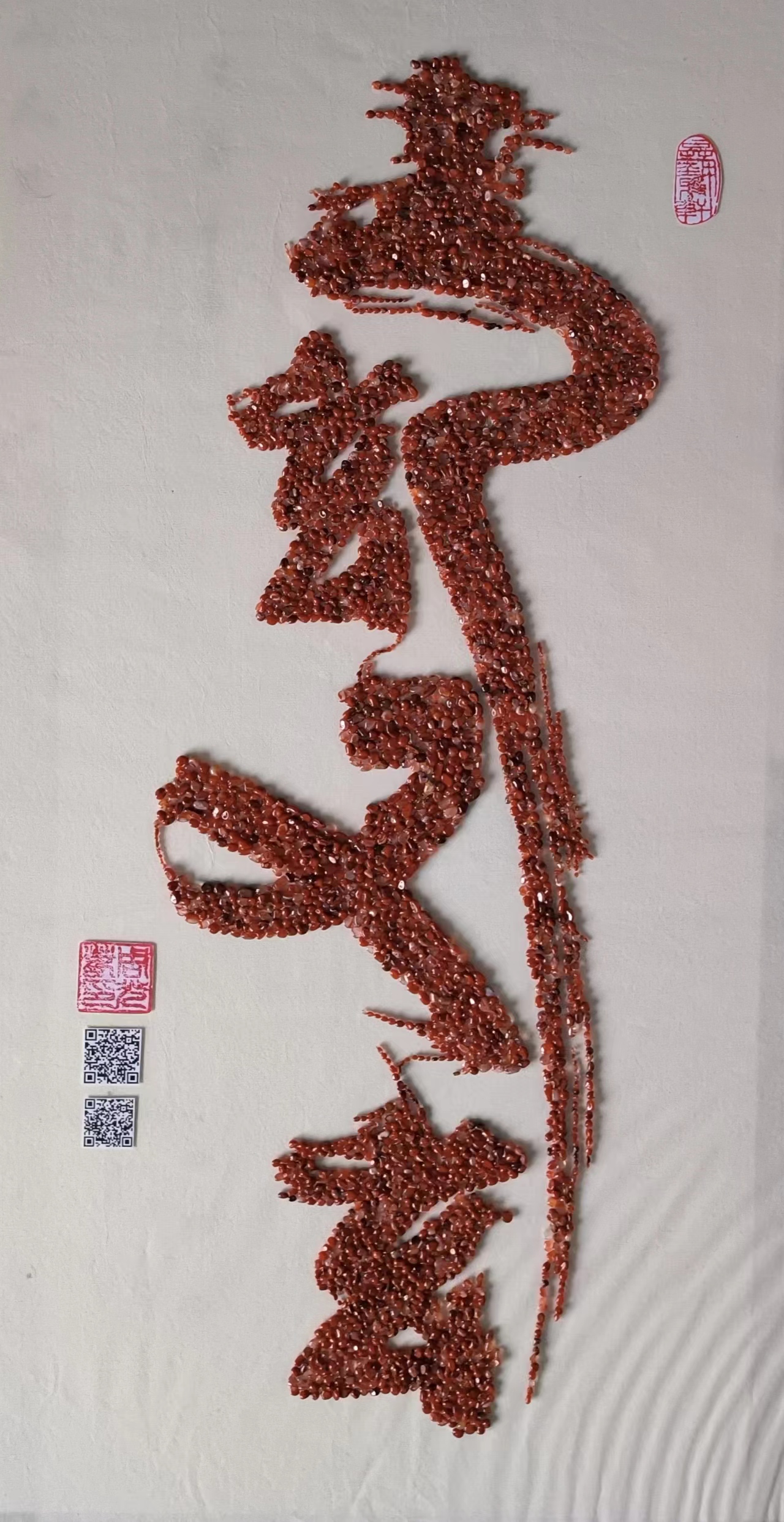

周氏豆画

¥ 5600.00 -

九龙鼻烟壶

¥ 36000.00 -

双玺陶瓷杯系列

¥ 5288.00 -

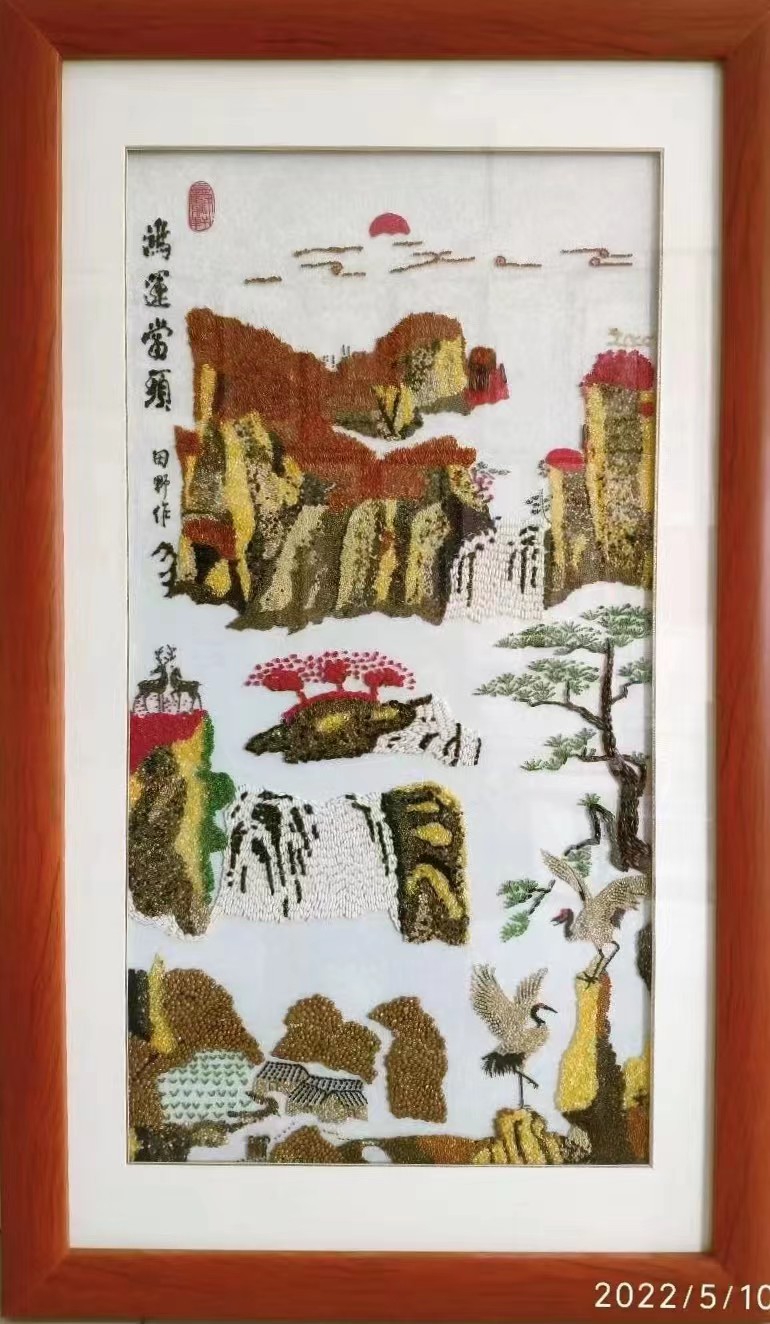

周氏豆画——五谷粮画

¥ 20000.00 -

同盛永舌尖上的中国章丘铁锅手工锻打无涂层炒菜锅不粘锅圆底轻音

¥ 399.00 -

晓阳春崂山红茶2020新茶青岛蜜香红茶茶叶原产地礼盒装250g

¥ 158.00 -

中华齐笔——红木花牛角毛笔套笔

¥ 568.00