6月5日,上海工艺美术职业学院携云南省楚雄彝族自治州永仁县共同在恭王府上演2018“锦绣中华——中国非物质文化遗产服饰秀”之“云想彝裳”专场。传统民族服饰与现代艺术设计相得益彰的彝族服饰展演,辅以原生态舞蹈和民族器乐,精彩纷呈。

文化部从2016年起正式启动中国非物质文化遗产传承人群研培计划,同时结合培训开展特色扶贫工作,取得了令人瞩目的成绩。上海工艺美院连续三年来都入选该项目,也因此2017年第四期云南非遗培训班而接触到了云南少数民族特色文化。彝族是中华民族最古老的一员,他们能歌善舞,有独特的饮食、起居、婚丧、服饰,待客及庆典礼仪文化。云南永仁彝家的刺绣是的彝族文化宝库中一颗耀眼的明珠,也是中国传统民族民间工艺的重要组成部分。

去年下半年开始,上海工艺美术职业学院服装与服饰2018届毕业班的师生们几次远赴云南,经过多次采风走访,对彝族纹样进行了收集和提取,近50名学生历经四个多月的设计与创作将这些成果运用到了毕业设计中。

此次展示的系列作品是对彝族传统文化进行传承和创新,其服饰呈现出种类多样,色彩纷呈的景象,体现了彝族源远流长的传统文化和独到的审美观念。师生们充分汲取了彝族服饰的各类元素,运用到服装、首饰和皮艺的设计中。这些作品已在4月份的上海服装周展演上获得积极反响,得到服装界的高度认可。

上海工艺美院一直致力于传统文化传承与活态展现,近几年更是积极探索商业、艺术、技术与生活的四结合,探索中国传统元素在现代生活中的表达,本次展演是把原生态的彝族服饰歌舞和经过上海工艺美院现代演绎的设计作品共同呈献给观众,实现非遗的创造性转化和创新性发展。

传统服饰是各民族情感表达与文化意蕴表达、传递的结合,是中国非物质文化遗产的财富。今后,上海工艺美院将在此基础上进一步推动与云南文创办和永仁县的合作关系。今年双方将探索建立合作基地,以彝族绣为样板,从三方面深化合作:一是继续推进当地的非遗人才培养,为永仁县培养更多具有现代设计意识的绣娘和非遗传承人;二是进一步开展传统元素的挖掘和现代艺术设计的深度融合,探索产教融合;三是共同设计筹建彝族服饰博物馆,介绍长三角企业入驻永仁,推动产业开发,助推扶贫工作。

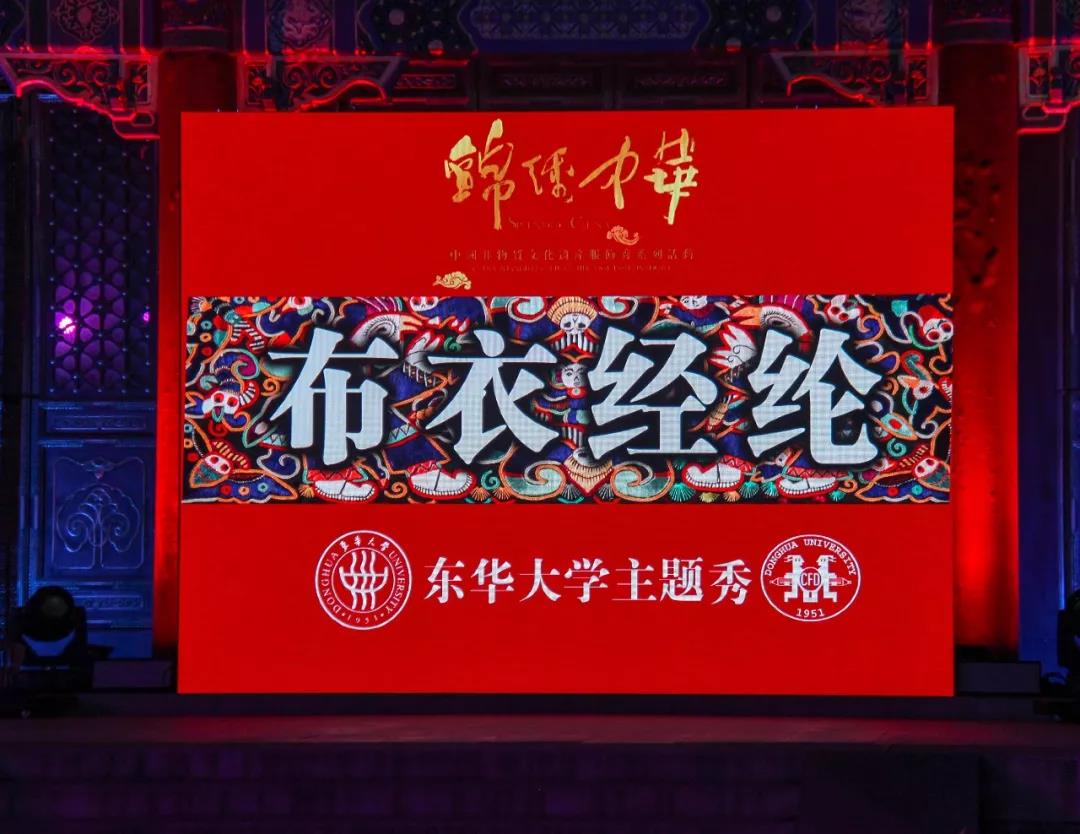

“布衣经纶”非遗服饰秀

与高定礼服结合的锡绣礼服,与设计师品牌合作的侗族绣花包,甚至还有与当地名茶联合开发的马尾绣茶具,与主题酒店共同出品的雷山刺绣靠垫……在2018锦绣中华的秀场上,刺绣传承人们在T台上亲自演绎本民族服饰。原生态贵州刺绣经现代设计语汇重新诠释,成为年轻人个性消费的“畅销品”,久藏深闺的中国传统手工艺“活”在了当下。

与高定礼服结合的锡绣礼服,与设计师品牌合作的侗族绣花包,甚至还有与当地名茶联合开发的马尾绣茶具,与主题酒店共同出品的雷山刺绣靠垫……在2018锦绣中华的秀场上,刺绣传承人们在T台上亲自演绎本民族服饰。原生态贵州刺绣经现代设计语汇重新诠释,成为年轻人个性消费的“畅销品”,久藏深闺的中国传统手工艺“活”在了当下。

6月5日晚“锦绣中华——中国非物质文化遗产服饰秀”之“布衣经纶”专场中,东华大学作为参演单位,让布与衣的相遇加上巧夺天工的设计,造就了美。民间智慧与高校学术的互哺,传统工艺与现代创意的交融,非遗传承人与高校师生联手打造的服饰新品,古老的非物质文化遗产以新的风姿再现生机。

布依族历史悠久,多彩多姿,其传统手工艺独树一帜。布依族刺绣及典型性的民族图案,结合苗族特有的数纱绣以及传统的绉绣、锁绣、平绣等刺绣针法,立体化呈现在现代的服装设计之中,在传统与时尚的碰撞中表达“传承与创新兼容”的原则。这里闪亮登场的每一件盛装,都是非遗传承人和东华师生的共同心血,非物质文化遗产的精髓与现代时尚设计的创意,让东华大学的时尚设计落地生根,获得了充盈的民族文化地气。

纺织染绣是非物质文化遗产重要组成部分,具有符号性的纹样代表了该地区和群体的生活形态和审美标准,反映了一个民族当时的政治经济背景,其传承和发展发挥了重要的文化功能、审美功能和经济价值。

中国非物质文化遗产传承人研修研习培训计划,是由国家文化和旅游部、教育部、人力资源和社会保障部三部委联合行动,为提升非物质文化遗产传承人群当代实践水平和传承能力,促进非物质文化遗产融入现代生活而推行的一项关于非物质文化遗产保护和传承的重要政策。东华大学作为文化和旅游部2016年度中国非遗传承人群研修研习培训计划的首批57所参与院校之一,自2016年9月以来,已举办《传统刺绣创意设计》非遗培训班1期研修班3期,培养非遗传承人群110余人,还承办了1期贵州省非遗传承人群培训基地的师资培训班25人参与。这次走上恭王府秀场的,就是研修班的作品,是东华服装设计专业师生与非遗传承人结对共同设计创作的服装,它融传统刺绣寓时尚服饰之中,经过研培之后带来新的表现手法。

匠心好物

-

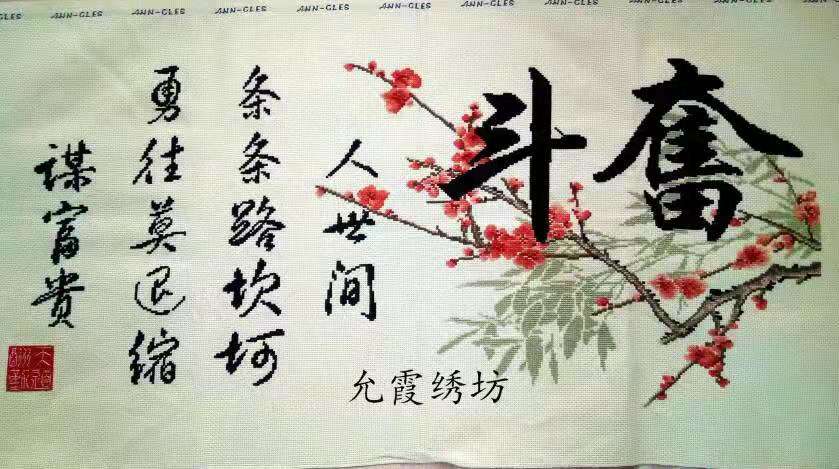

KS十字绣成品奋斗

¥ 528.00 -

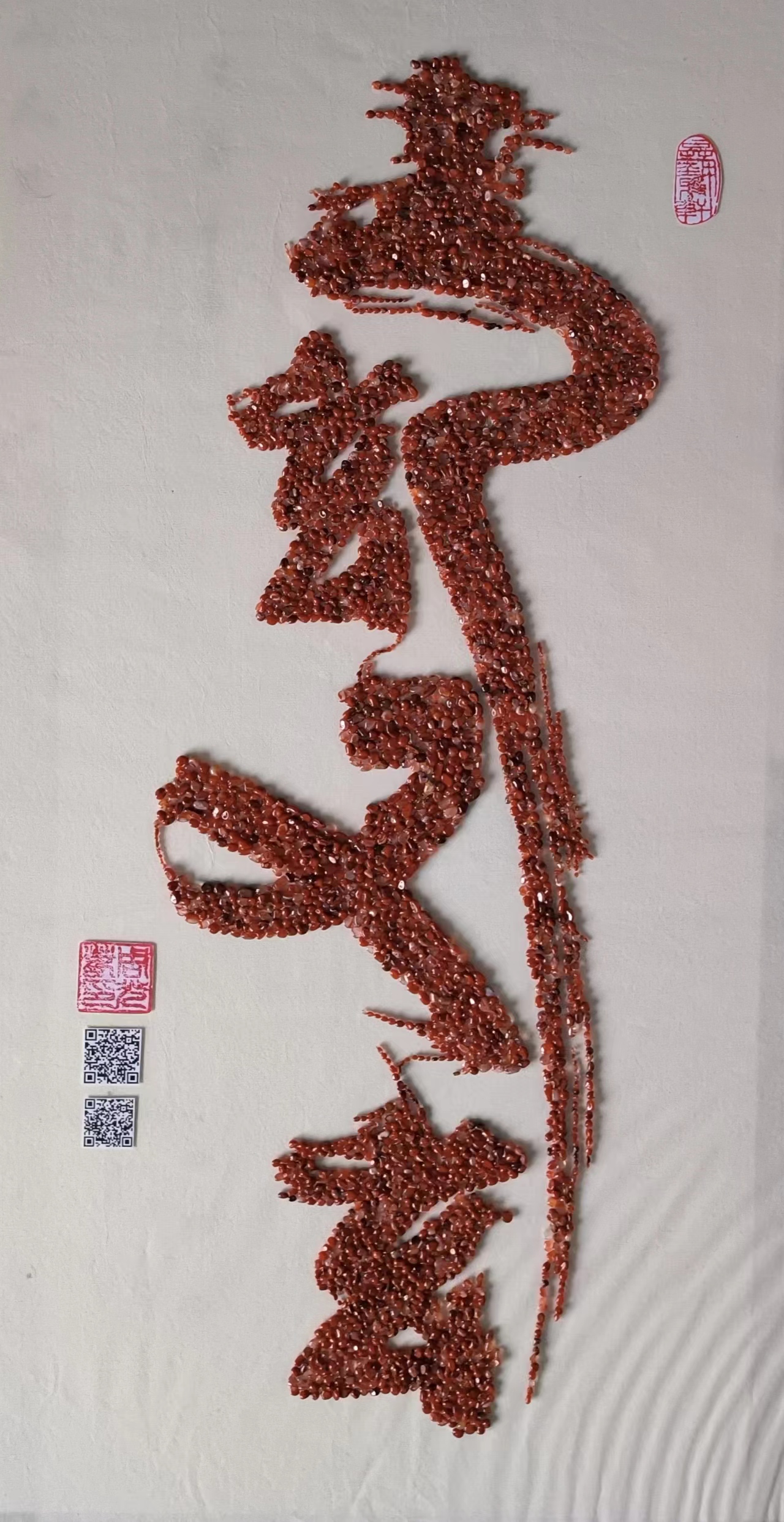

周氏豆画

¥ 5600.00 -

九龙鼻烟壶

¥ 36000.00 -

双玺陶瓷杯系列

¥ 5288.00 -

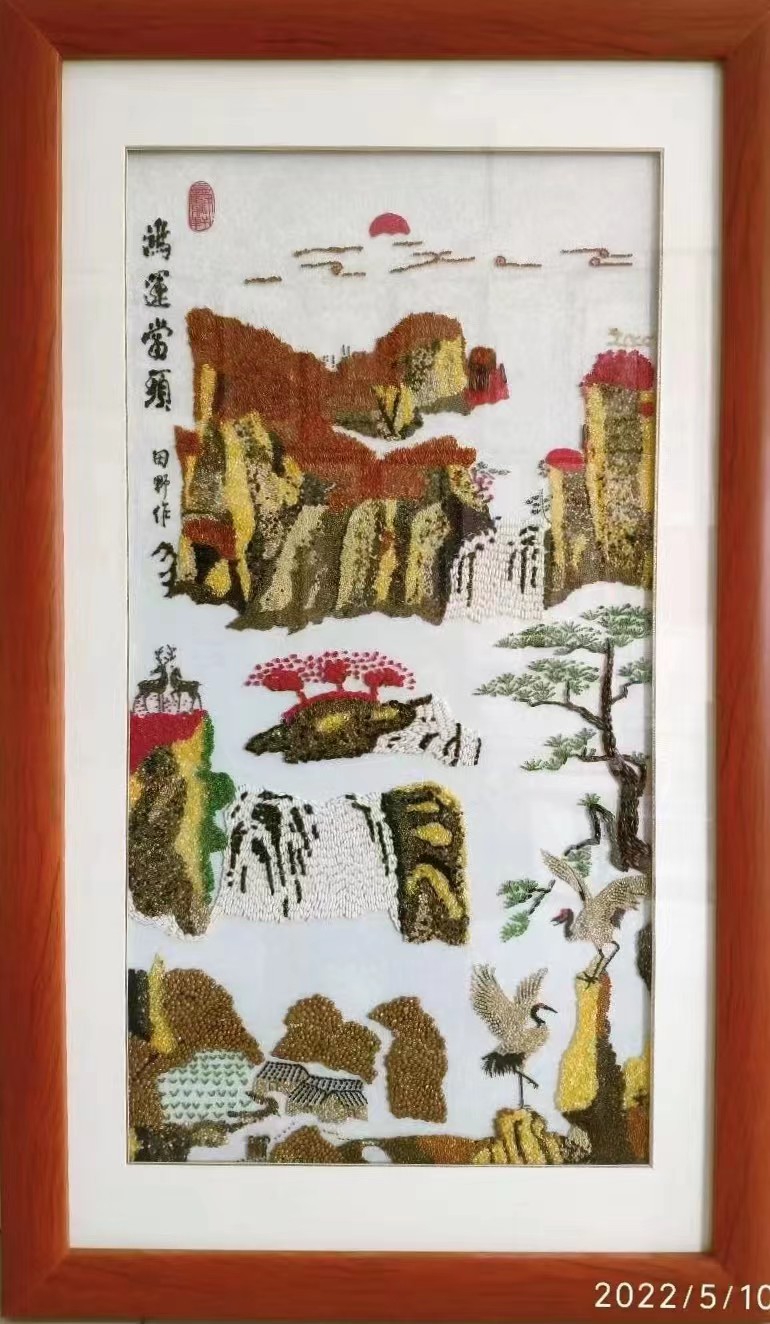

周氏豆画——五谷粮画

¥ 20000.00 -

同盛永舌尖上的中国章丘铁锅手工锻打无涂层炒菜锅不粘锅圆底轻音

¥ 399.00 -

晓阳春崂山红茶2020新茶青岛蜜香红茶茶叶原产地礼盒装250g

¥ 158.00 -

中华齐笔——红木花牛角毛笔套笔

¥ 568.00